丂丂丂丂

丂丂恖娫岺妛丂擖栧曇乮侾乯丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

嘥丏恖娫岺妛偲偼壗偐丠 Man-Machine System

丂丂丂丂崱屻丄擔杮偱偼係恖偵侾恖偑65嵨埲忋偺崅楊壔幮夛偲側傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀伀伀伀伀伀

丂丂丂丂偦偙偱丄偙傟偐傜偼偡傋偰偺暔偵懳偟偰恖娫岺妛揑攝椂偑昁梫偲側傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮丂壽戣1.丂恖娫岺妛偲偼丠乯丂丂丗丂擾嬈偵恖娫岺妛偑側偤昁梫偐丠

侾丏擔杮偵偍偗傞恖娫岺妛偺楌巎

丂(1) 1964丗 擔杮恖娫岺妛夛偑愝棫偝傟傞丅

丂丂丂丂丂丂丂Japanese Ergonomics Research Society

丂(2) 庡側尋媶壽戣

丂丂丂丂丂抦妎丒塣摦摿惈丂丂丂丂丂丂丂丂 丗丂俀侽亾

丂丂丂丂丂巔惃丒嶌嬈堟 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丗丂侾係亾

丂丂丂丂丂恖娫偺惂屼摿惈丒僔僗僥儉愝寁 丂丗 侾俀亾

丂丂丂丂丂峲嬻婡丒幵椉偺愝寁 丂丂丂丂丂丂丗 侾俀亾

丂丂丂丂丂嶌嬈晧扴丒旀楯 丂丂丂丂丂丂丂丂丗丂侾侾亾

丂丂丂丂丂惂屼丒俠俼俿丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丗丂侾侽亾

丂丂丂丂丂娐嫬場巕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丗丂丂俈亾

丂丂丂丂丂惗懱寁應丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丗丂丂係亾

丂丂丂丂丂偦偺懠丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丗丂侾侽亾

丂(3) 愱栧椞堟

丂丂丂丂弶婜丂丂丂丂丂仺仺仺仺仺仺仺丂丂丂丂丂尰嵼丂丂丂

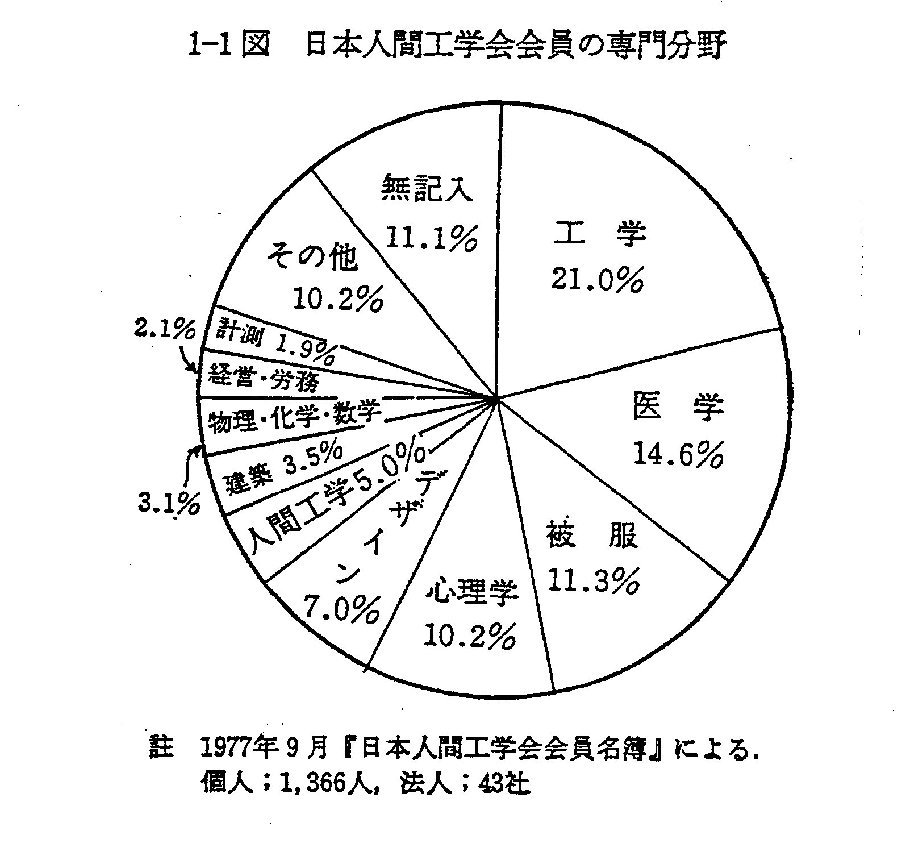

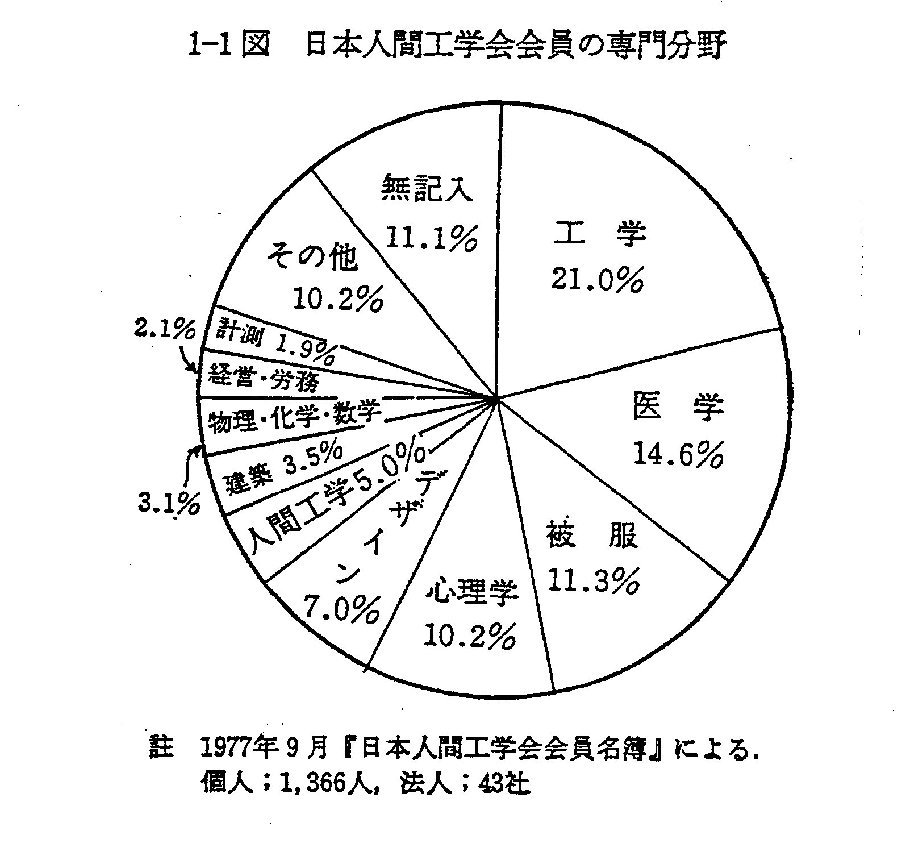

怱棟妛丂 丗丂俁侽.俇亾 丂丂丂丂丂 丂 岺妛丂丂 丂丗丂丂 21.0亾

寶抸妛 丂丗 丂 俈.俀亾 丂丂丂丂丂丂丂堛妛丂丂丂 丗 丂丂14.6亾

恖娫岺妛 丗丂丂俁.侽亾 丂丂丂丂丂 丂 旐暈 丂丂丂丗丂丂 11.3亾

宱塩丂丂 丗丂丂侾.俁亾丂 丂丂 丂丂 丂怱棟妛 丂丂丗 丂丂10.2亾

壔妛 丂丂丗 丂 侾.俆亾 丂丂丂丂丂丂丂僨僓僀儞 丂丗丂 丂 7.0亾

棟妛 丂丂丗 丂 侾.俆亾 丂丂丂丂丂丂丂恖娫岺妛 丂丗丂 丂 5.0亾

丂丂丂丂偦偺懠 丂丗 丂 侾.俁亾 丂丂丂丂丂丂丂偦偺懠 丂丂丗 丂 丂 丂亾

丂丂丂丂

俀丏奜崙偵偍偗傞恖娫岺妛偺楌巎

(1)丂恖娫岺妛偺塸栿偲堄枴

儓乕儘僢僷丂丗丂Ergonomics 丂仺 丂巇帠偺帺慠朄懃

傾儊儕僇丂 丗丂Human Factars丂Engineering

僊儕僔儍岅丂丗丂Ergo丂丂仺 丂Work

丂丂丂丂丂丂丂丂Nomos丂 仺丂 Law

堄枴1)丗 恖娫偺怑嬈丒婡夿丒憰抲丒巇帠偺娫偵懚嵼偡傞惗棟丒怱棟朄懃傪尋媶偡傞妛栤

堄枴2)丗 嶌嬈丒婡夿丒婡夿宯偲娐嫬偺僨僓僀儞偱丄恖乆偑埨慡丒夣揔丒岠棪揑偵摥偗傞

丂丂丂丂 傛偆偵偡傞偨傔偺妛栤偱偁傞丅

丂

丂丂

(2)丂楌巎丂

1950 : 僀僊儕僗 丗 Ergonomics Research Society

1957丗 傾儊儕僇 丗 Human Factars Society丂

丂丂丂丂 丂丂 丂丗1957傛傝婡娭帍傪敪峴 NASA丄

丂嶰孯偺尋媶偑拞怱側偭偰敪払 岺嬈傪拞怱偵敪揥

1961丗僗僂僃乕僨儞 丗 戞侾夞崙嵺恖娫岺妛夛乮俁擭偵侾夞乯丂

丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂International Ergonomics Association,

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 IEA婡娭帍丗1957傛傝Ergonomics 傪敪峴 丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 儓乕儘僢僷偺婡娭帍丗丂Applied丂Ergonomics

俁丏尋媶偺楌巎

(1)丂嵟弶偺挊彂丂丗丂Woodson,丂W. E. , Univ. of Calif. Press,

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 1954 Human Engneering Gude

for Equipment Designers.

丂

(2) Human Engneering :

McCormich, E. J. , McGraw-Hill, 1957

(3) 尋媶偺攚宨丂丗丂嬃堎揑側媄弍偺敪揥丄偟偐偟丄憖嶌偡傞偺偼偄偮偺帪戙傕恖娫偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂恖娫偺彅摿惈傪柍帇偟偨暔偼偦偺婡擻傪敪婗偟摼側偄丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂岺妛偺椞堟

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怱棟妛 丂丂丂丂丂仺丂仺丂仺丂丂婡夿丒憰抲偺愝寁丒惢嶌

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂堛妛 僨僓僀儞

丂丂丂丂丂丂丂 丂

丂

(4)丂恖娫岺妛偺掕媊

媽丗恖娫岺妛偲偼恖娫傪巊偆偨傔偺岺妛偱偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀伀

怴丗偡傋偰偺帠懺偺壓偵偍偗傞恖娫偵偮偄偰丄惗棟妛揑丄夝朥妛揑側傜傃偵

丂丂怱棟妛揑側彅摿惈丄彅婡擻傪夝柧偟丄恖娫偵揔崌偟偨婡夿憰抲傪愝寁惢嶌 偟偨傝丄

丂丂嶌嬈応偺攝抲傪崌棟壔偟丄嶌嬈娐嫬忦審傪嵟揔壔偡傞偨傔偺幚慔壢妛偱偁傞丅

係丏尋媶壽戣

(1)丂幚尡幒揑尋媶丗 恖娫偺彅惈擻傪幚尡揑偵應掕偟丄嵟揔忦審傪傕偲傔丄憰抲偺愝丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 寁傗嶌嬈偺夵慞偵昁梫側婎慴帒椏傪拁愊偡傞丅

(2)丂幚嵺偺嶌嬈娐嫬偱偺幚抧尋媶丗

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂幚抧応柺偱奺庬偺應掕傪峴偄丄偦偺寢壥傗幚尡幒揑尋媶偱摼傜傟偨尨棟偺堦斒壔丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂墳梡壜擻搙傪寛傔丄偙傟傪墳梡偟偰婡夿丄娐嫬側偳偺夵慞傪偼偐傞丅

丂丂丂丂丂

(3)丂婎慴揑尋媶丗丂 恖娫偵嵟傕揔偟偨婡夿丒憰抲傪愝寁丄惢嶌偡傞偨傔偵偼丄傑偢丄恖娫偺怱棟

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂妛揑丒惗棟妛揑摿惈傗擻椡偺尷奅側偳偵偮偄偰偺婎慴帒椏傪拁愊偡傞昁梫偑偁傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偦偙偱丄奺庬惗懱寁應丄庤懌偺塣摦斖埻偍傛傃嬻娫偺寛掕丄摦嶌偺懍搙丄惓妋搙丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂曽岦側偳偺塣摦擻偺應掕側偳傪柧傜偐偵偡傞尋媶丅

(4) 婡夿丒憰抲椶偵娭偡傞尋媶丗丂寁婍丄寈曬丄怣崋側偳偺惂屼憰抲椶偺尋媶

1)丂帇妎昞帵丗僎乕僕丄僗働乕儖丄儗乕僟丄昗幆乮戝偒偝丄広搙丄栚惙傝丄巜恓丄暥帤丄悢帤偺宍乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀伀

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂幆暿惈丄壜撉惈丄桿栚惈丄楢憐惈

2)丂挳妎憰抲丗棙揰偼恖偑偦偺曽岦傪怳傝岦偐側偔偰傕椙偄偙偲丅

丂丂丂丂丂丂丂攚宨壒偐傜栚揑壒傪擣幆偱偒傞偙偲丅

3)丂惂屼憰抲丗恖娫偺庤偲愙怗偡傞婡夿傗惂屼憰抲偺愝寁丄惢嶌 墴偟儃僞儞丄偮傑傒丄埇傝丄僴儞僪儖丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂側偳偺戝偒偝傗埵抲偵娭偡傞尋媶

(5)丂娐嫬忦審偵娭偡傞尋媶丗 嶌嬈応偱偺徠柧曽幃丄壏丒幖搙偺忦審丄憶壒懳嶔丄怓嵤挷愡側偳偺

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 暔棟揑娐嫬忦審偑擻棪傗旀楯偵媦傏偡塭嬁側偳

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂媽 丂丂丂丂仺丂丂丂丂丂 怴

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嶻嬈怱棟妛丄楯摥壢妛丂仺丂丂恖娫亅婡夿宯偲偺娭學

丂

(6)丂堖暈丄壠嬶椶偵娭偡傞尋媶丗 摿偵嬤擭傔偞傑偟偔敪揥

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂旐暈丄僨僓僀儞晹栧乮傾僷儗儖乯

丂丂丂丂1)丂儐僯僼僅乕儉偺尋媶丗 拝怱抧丄拝彑庤丄埨慡惈偺岦忋傪偼偐傞堊偵偼恖娫場巕偺尋媶偑

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂昁梫乮摦嶌夝愅側偳乯丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僌儗乕僨傿儞僌 乮grading) 丗丂奒媺暘椶

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 僺僢僠儞僌(pitching) 丗 奒媺慜屻偺傊偩偨傝悢

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂擭楊丄惉挿抜奒丄懱宯丄摦嶌

丂丂丂丂2)丂壠嬶椶偲壠帠嶌嬈偵娭偡傞尋媶丗 丂 嶌嬈巔惃丂仺丂棫埵巔惃偲堉嵗巔惃

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂壠帠嶌嬈 仺 棳偟戜丄挷棟戜丄愻戵婡丄傾僀儘儞側偳偺巊偄堈

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂 偝偲旀楯偲偺娭學偑尋媶偝傟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂椺丗 婘丄堉巕偺崅偝丄峀偝丄孹偒偑恖懱寁應丄塣摦擻傛傝愝寁偝傟傞

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮 丂幚尡丂 仺丂丂寛掕 乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂椺丗丂帠柋堉巕偺夵椙丄揹幵丄峲嬻婡偺媞堉巕丄儘儞僌僔乕僩丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怮戜丄曋婍 仺 崱屻偼壠嬶偵傕墳梡

(7) 懳恖娭學丄嬻娫峴摦偵娭偡傞尋媶丗

丂丂丂丂

丂丂丂丂恖娫偺恎懱揑忦審丄暔棟揑娐嫬忦審丄婡夿憰抲偺彅忦審傕昁恵偱偁傞偑丄婡夿傪憖嶌偡傞恖娫偺懁偵

丂丂丂丂梫審偑懚嵼偡傞丅

丂丂1)丂楯柋娗棟丗 揔惈偺専摙偲偦傟偵婎偯偔恖堳偺慖敳曽朄

丂丂丂丂丂丂丂丂孭楙丄攝抲偺尋媶丄楯摥帪娫丄媥懅帪娫偺専摙

丂丂丂丂丂丂丂丂怑応撪偺恖娫娭學丂丂仼丂嶻嬈怱棟妛 丂

丂丂丂丂丂丂丂丂嬤擭丂 丂丂丂丂丂 丂仺丂丂嶌嬈幰偺埨慡妋曐丄帠屘杊巭

丂丂2)丂恖娫偺嬻娫峴摦偵娭偡傞尋媶丗 寶抸丄僨僓僀儞娭學乮媽丗旤妛揑丄婡擻廳帇乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂伀伀伀 丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂怴丗 嫃廧娐嫬側偳恖偺棫応偵棫偭偰愝寁

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂斾妑峴摦妛傪恖娫偵墳梡

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮側傢偽傝丄屄懱娫偺嫍棧乯

俆丏尋媶婡娭乮戝妛乯

1)丂庡偵岺妛晹丄堛妛晹丄棟妛晹丄暥妛晹丄嫵堢妛晹丄壠惌妛壢丄旐暈妛壢

2)丂奜崙偺戝妛 丗

丂丂僀僊儕僗丗儔僼僶乕儔岺壢戝妛丄Ergonomics & Human Biology

丂丂傾儊儕僇丗儈僔僈儞戝妛丄恖娫妛壢

丂丂僇儕僼僅儖僯傾戝妛丄

丂丂僴乕僶乕僪戝妛丄