(インドネシア、バリ島)

バリ島は観光地として有名だが、

古くから稲の進んだ栽培地としても有名

(インド)

栽培されている稲(ミャンマー)

(インドネシア、カリマンタン島)

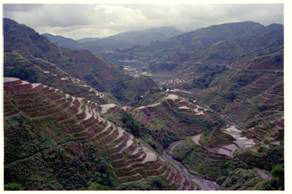

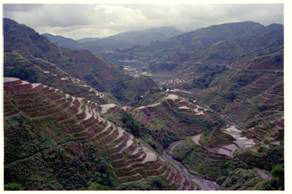

標高1000mの段々畑風景と種まきや

収穫の様子(フィリピン、バナウェイ)

●作物の起源と進化について研究しています

◆世界のさまざまなイネがどのように変化してできたかを追及する

世界にはいろんな場所でいろんな種類の稲が栽培されています。

|

|

| 日本のように整然とした水田(タイ) | 古くから水をコントロールして稲を栽培している (インドネシア、バリ島) バリ島は観光地として有名だが、 古くから稲の進んだ栽培地としても有名 |

|

|

| 水深が2mにもなる場所で栽培されている浮き稲 (インド) |

水深が50cmから1mぐらいになるところで 栽培されている稲(ミャンマー) |

|

|

| 海水の影響を受けて海岸近くで栽培されている稲 (インドネシア、カリマンタン島) |

雨水のみで栽培されている陸稲(フィリピン) |

|

|

|

|

標高1000mの段々畑風景と種まきや 収穫の様子(フィリピン、バナウェイ) |

これらのイネがどのようにこのような異なる環境で栽培できるようになったかや、いろいろなイネに変化したのはどうしてかということを研究しています。

まず、イネを分類するためのキイの特徴として、病気に強い遺伝子の種類によって分類し、次にそれぞれの特徴(粒の形とか)を調べています。

世界最大のイネ品種のコレクションを持つ国際イネ研究所(IRRI、フィリピンにある国際研究機関です)の遺伝資源のイネ数万点の品種を調べて、世界での分布状態を分析しました。

次の図はその一例です。

|

同じ病気に強い遺伝子をもつ品種のかたまり(「group」)のアジアにおける分布図(Xaやxaは遺伝子記号をあらわします)。 |

所属している大学院生・学部学生による田植え風景と大きく育った稲

◆野生イネの有用な形質を栽培稲に入れて、病気や虫に強い稲や収量の高い稲を作る

栽培稲は人の手で収量が高いものが集中して選ばれて来たために野生イネの持つ病気や虫に強い性質が失われて来ています。このことから野生イネの有用な形質を栽培稲に入れて新しいタイプの稲を開発しようとしています。野生イネは日本には自生していませんが、熱帯地域には今も自生しており利用することが可能です。

自生している野生イネ(ミャンマー)