研究室情報

Laboratory Information

目次

研究内容

X線で宇宙を見る!

私たちの目に見える光(可視光線)は、宇宙を観測する手段の一つにすぎません。その可視光に加えて、皆さんのスマートフォンに情報を運ぶ電波、ヒーターから出て皆さんを温めてくれる赤外線、日焼けの原因にもなる紫外線、レントゲン撮影で使われるX線、これらは全て電磁波の一種です。全て同じ速さ(それこそ光速)で進みます。違いはこの電磁波の振動の度合にあります。電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線の順番に激しく振動していきます。そして、この振動が激しいほど、その電磁波のエネルギーが高くなります。現在、人類はこの目に見えない光(可視光線以外の電磁波)も使って、宇宙を観測しています。

本研究室では、その中でもX線での観測を通して、高エネルギー天体の観測的研究をおこなっています。物質はその温度に比例して電磁波を出します。表面温度が6,000度の太陽からは可視光線がでています。X線は可視光線に比べておよそ1,000倍エネルギーの高い電磁波です。すると、X線を出すような物質はおよそ 6,000,000 度=6百万度近い超高温物質から出ることになります。つまり、宇宙をX線で観測して、ある天体がX線で輝いているとすると、そこには百万度から一千万度近い超高温物質が存在していることを意味します。

一方で、皆さんが病院でレントゲン写真を取るときに、そこに百万度の物質があるわけではありません(あったら周りが溶けて、たいへんだ…)。百万度の物質からX線が出るのは、その百万度の物質を構成する一つ一つの粒子が非常に高いエネルギーを持っているからです。病院や我々の実験室にあるようなX線発生装置では、極一部の粒子をその非常に高いエネルギーまで加速させます。宇宙の至るところでも、この加速とよばれる現象がおこっており、現在の人類の最高の技術で加速できるエネルギーを遥かに凌駕するエネルギーを持つ粒子も存在しています。宇宙のX線観測ではそんな現場にも迫ることができます。

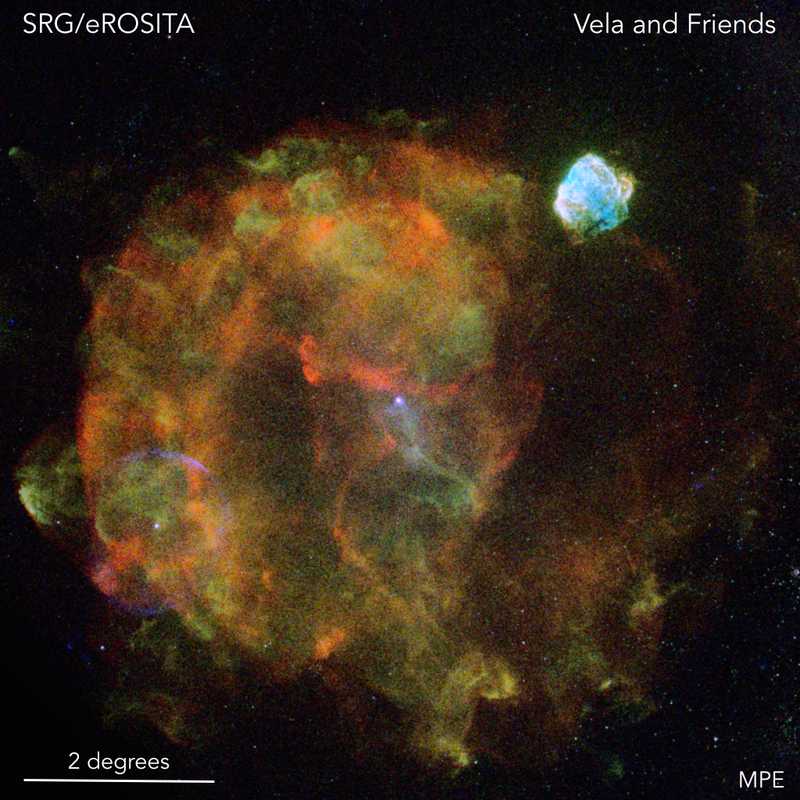

以下の図は、X線天文衛星である領域を観測したときの画像です。これはアーティストの書いた想像図ではありません。実際に宇宙にはこのような天体が存在するのです。この驚きの姿を見せる高エネルギー天体の観測的研究を我々はおこなっています。

(牡牛座の角のあたりにある「かにパルサー星雲」のX線画像。中心にある回転する中性子星であるパルサーから放出された高エネルギーの電子陽電子プラズマの雲が磁場と絡みあいX線を放出する。まるでコマのような複雑な形をしている。この「かにパルサー星雲」は宇宙の巨大加速器であり、人類が持つ最高の加速器の性能を遥かに凌ぐ。 Image courtesy by NASA)

(帆座にある「ベラ超新星残骸」のX線画像。これは一万年以上前に爆発した星の後であり、花火のような形状をしている。星の爆発時には数千km/sの速度で、星を構成していた物質が拡散し、それが周囲の物質と衝突することで一千万度近い高温になる。X線の観測からその爆発の様子や、星の内部で合成された物質の種類がわかる。 Image courtesy by ESA)

X線天文衛星 XRISM に搭載した広視野X線CCDカメラを用いた高エネルギー天体の観測的研究

宇宙に存在する高エネルギー天体からのX線を地上で捉えることはできません。我々の身体を突き抜けるほどエネルギーの高いX線ですが、実は地球の大気に吸収され地上には屆きません。つまり、地上の望遠鏡で高エネルギー天体のX線観測はできないのです。よって、我々は人工衛星にX線検出器を搭載して、地球の外から宇宙を観測します。いわば宇宙天文台です。

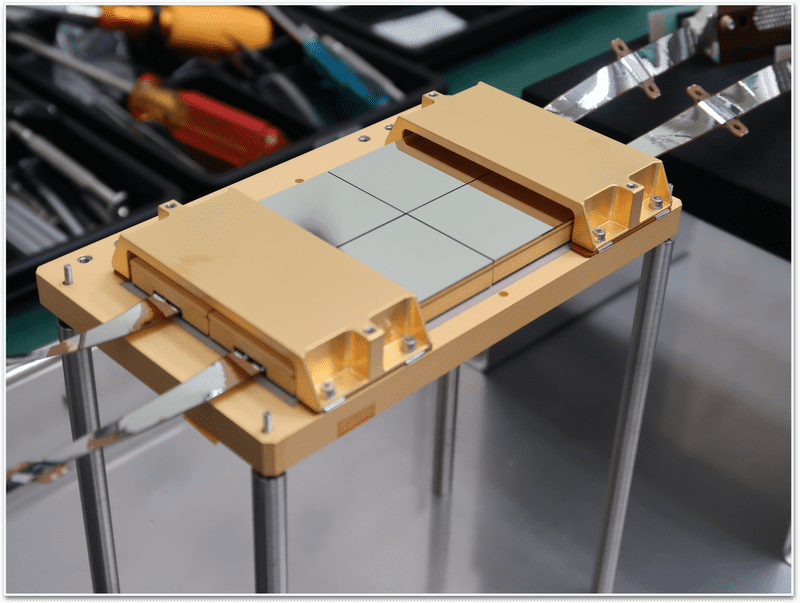

我々は 2023年9月7日に新しいX線天文衛星 XRISM (クリズム)を打ち上げました。そこには、本研究室が JAXA・大阪大学・関東学院大学等と協力して開発した広視野X線CCDカメラが搭載されています。以下の図は、XRISM の打ち上げ時の写真と、XRISM に搭載されたX線CCDの写真です。CCD とは Charge-Coupled Device の略で、皆さんがお持ちのデジカメにも使われています。ただし、この CCD は透過力の強いX線を捉えるために、非常に厚く作ってあります。写真でみるようにそのX線 CCD 素子を4枚田の字に並べて、6cm×6cm の大面積を誇る「X線デジカメ」となります。

我々が開発したこのX線CCDが高エネルギーの宇宙の姿を捉えるまで、もうすぐです。

(XRISM 衛星打ち上げの様子(c) JAXA)

(X線分光撮像衛星 XRISM に搭載するフライト用X線 CCD 素子)

関連リンク

次世代X線天文衛星への搭載を目指したX線 SOI-CMOS 検出器の開発

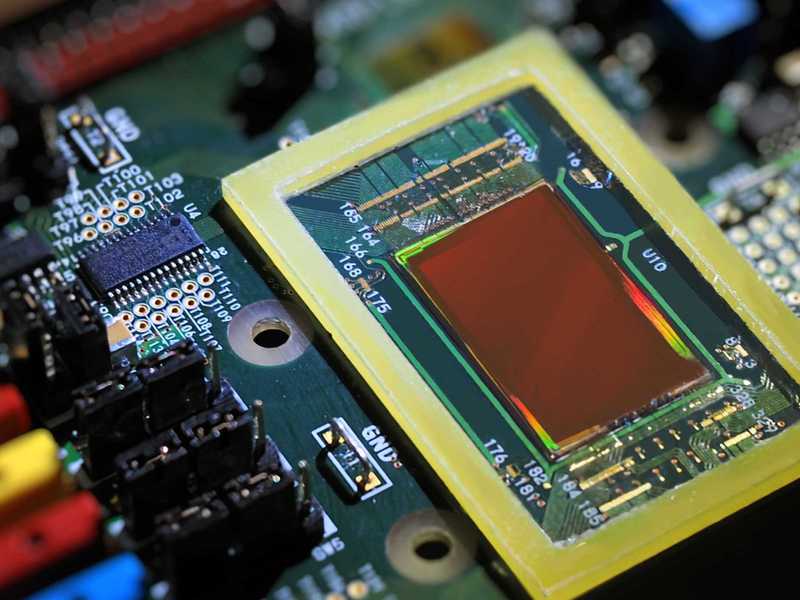

XRISM を打ち上げたばかりではありますが、ここで終わりではありません。本研究室では、京都大学・東京大学等と協力して、次世代X線天文衛星に搭載する新しいX線 SOI-CMOS 検出器を開発しています。前述の XRISM 衛星に搭載するX線 CCD のところで「CCD がデジカメに使われている」と言いましたが、実は現在のデジカメのほとんどが CCD ではなく CMOS をセンサとして使用しています。以前は確かに CCD が主流でしたが、今は CMOS が主流です。X線 CMOS 検出器は、X線 CCD の良さはそのままに、高速撮像が可能です。また、我々が開発している SOI-CMOS では素子をこれまでよりも厚くすることも可能で、より広いX線帯域に感度を持ちます。

この新しいX線 SOI-CMOS 検出器を武器に、次世代X線天文衛星でこれまで未探索の宇宙の姿に迫ります。また、この新しいX線 SOI-CMOS 検出器の用途は様々で、次世代X線天文衛星以外にも、月探査衛星や深宇宙探査衛星、また、地上での応用も検討しています。

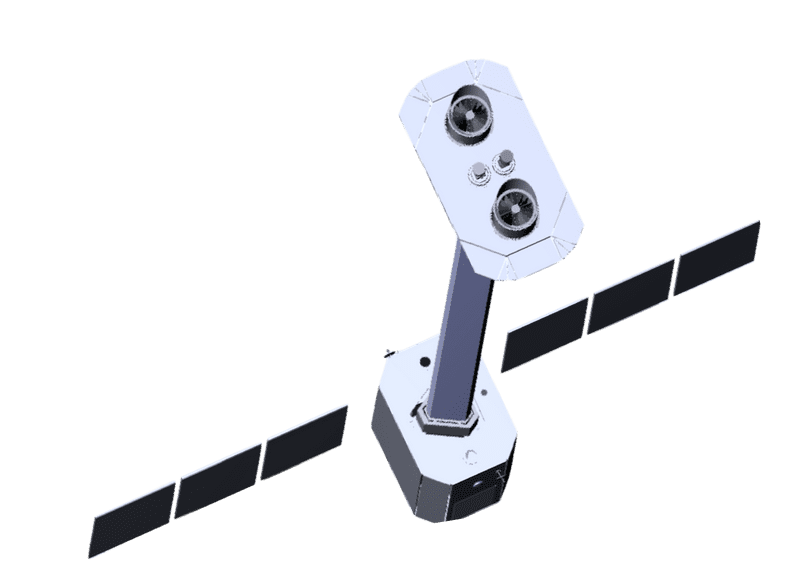

(次世代X線天文衛星の概念図)

(開発中のX線 SOI-CMOS 検出器)

関連リンク

研究風景

年間スケジュール

| 月 | 行事 |

|---|---|

| 4月 | 新入生歓迎会 |

| 7月 | 夏の研究室キャンプ |

| 9月 | 天文学会 秋季年会 |

| 秋の研究室トレッキング | |

| 12月 | 研究中間発表 |

| 忘年会 | |

| 3月 | 卒業式 |

| 追いコン | |

| 天文学会 春季年会 |

メンバー

2025年4月現在

| 役職/学年 | 名前 | Name | 居室 | email * |

|---|---|---|---|---|

| 教授 | 森 浩二 | Koji Mori | C319 | mori |

| 准教授 (共同研究者) | 武田 彩希 | Ayaki Takeda | C303 | takeda |

| 助教 (共同研究者) | 鈴木 寛大 | Hiromasa Suzuki | C317 | suzuki |

| 技術職員 | 西岡 祐介 | Yusuke Nishioka | C314 | nishioka613 ** |

| M2 | 岳本 廉央 | Reo Takemoto | C318 | takemoto |

| M2 | 渕田 悠太 | Yuta Fuchita | C318 | fuchita |

| M2 | 松島 司 | Tsukasa Matsushima | C318 | tsukasa |

| M2 | 吉田 大雅 | Taiga Yoshida | C318 | yoshida |

| M1 | 犬童 真衣人 | Maito Indo | C318 | indo |

| M1 | 倉嶋 順 | Jun Kurashima | C318 | jun |

| M1 | 坂本 翼 | Tsubasa Sakamoto | C318 | tsubasa |

| B4 | 浅間 菜那 | Nana Asama | C318 | asama |

| B4 | 下戸 麻耶 | Maya Shimoto | C318 | maya |

| B4 | 田儀 結生 | Yui Tagi | C318 | tagi |

| B4 | 田口 和樹 | Kazuki Taguchi | C318 | taguchi |

| B4 | 早野 水萌 | Yume Hayano | C318 | hayano |

| B4 | 藤井 麻亜弥 | Maaya Fujii | C318 | fujii |

| B4 | 盛田 秀 | Shu Morita | C318 | shu |

*) email のドメイン名: astro.miyazaki-u.ac.jp

**) email のドメイン名: cc.miyazaki.ac.jp

卒業生の進路

森研で学位を取得した学生の進路は、大きくわけると、X線CCD・X線SOI-CMOS検出器の開発の延長にある半導体イメージセンサー系の会社、衛星開発関連の会社に就職する人が多いです。また、研究室の特徴としてプログラミングに習熟することもあり、IT 関連の会社に進む人もいます。博士課程まで進学して、博士号を取得後、JAXA 宇宙科学研究所に進んだ人もいます。