・ヒトiPS細胞のエピジェネティクス研究

iPS細胞は終末分化した体細胞にたった数個の遺伝子(OCT-3/4, SOX2, KLF4, c-MYCなど)を導入することで作製することができます。iPS細胞樹立のために導入された外来遺伝子はサイレンシングされ、内在性の未分化遺伝子の発現へと置き換わります。これは通常の遺伝子発現実験で行われる外来遺伝子の遺伝子強制発現細胞とは異なります。外来遺伝子強制発現細胞では外来遺伝子の発現が停止すれば元の細胞に戻る場合がほとんどで、細胞は導入された遺伝子の機能を付加されたに過ぎず 、細胞自体の性質は変わっていないことを意味します。一方、iPS細胞では導入された外来遺伝子の発現はきっかけに過ぎず、外来遺伝子の発現停止後に元の細胞の性質が転換され多分化能を持つようになります。この過程をリプログラミングと言います。

体を構成する約200種類の細胞は、それぞれの細胞系列に限定された遺伝子発現パターンを持っています。しかし、一部の例外を除いて、ほとんど全ての細胞は同一のゲノム情報を有しており、このことはDNAの塩基配列を変化させることなく不可逆的な遺伝子発現パターンを形成していることを意味しています。つまり、個々の細胞は固有のエピゲノムパターンを持っており、細胞種特異的な遺伝子発現の基盤となっているのです。エピジェネティクスとはDNAの塩基配列を変化させずに遺伝子の発現を調節するメカニズムであり、DNAのメチル化やヒストンの修飾のことです。個々の細胞の持つ固有のエピジェネティクス状態をエピゲノムといいます。受精卵から始まる個体発生とは、連続的な細胞増殖と分化に伴い、エピゲノムパターンがダイナミックに変化し、細胞固有のエピゲノムが形成されることなのです。

iPS細胞に話を戻すと、iPS細胞誘導時のリプログラミングとは遺伝子発現の基盤となるエピゲノムパターンが体細胞型から多能性幹細胞型へ劇的に変化することなのです。それ故、iPS細胞や幹細胞のエピジェネティクス研究はリプログラミング機構の解析でもあり、iPS細胞を理解する上で重要な研究です。

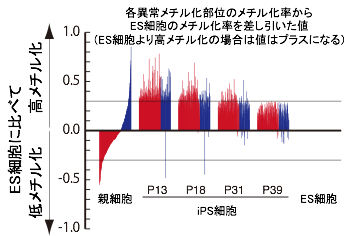

異常メチル化部位のメチル化変化

(PLoS Genetics 7(5): e1002085. 2011)

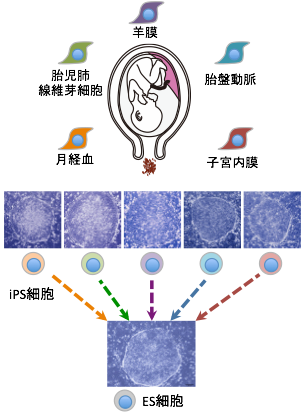

我々はこのリプログラミング機構の解析を目的として、多数の異なるヒト組織(羊膜、胎盤動脈、子宮内膜、胎児線維芽細胞、月経血、網膜、耳介軟骨、指皮膚など)からヒトiPS細胞を300株以上樹立してきました。これら貴重且つ豊富な細胞を用いて網羅的DNAメチル化解析、網羅的遺伝子発現解析を行い、膨大なDNAメチル化プロファイルの横断的比較解析からリプログラミング機構の複雑な動態を明らかにしてきました(PLoS Genetics 7(5): e1002085. 2011; PLoS One 5(9): e13017. 2010; Genes Cells. 14, 1395-404. 2009)。

iPS細胞はES細胞によく似た細胞ですが、細かくDNAメチル化を見ていくと、ES細胞とは異なる異常な高メチル化領域が存在します。しかし各iPS細胞株に検出された異常メチル化領域は、iPS細胞樹立初期ほどその数は大きく、培養と共に減少していきました。iPS細胞は培養初期では、ES細胞との違いが大きく、iPS細胞株間の違いも大きいのですが、培養を続けていくと“一過性の高メチル化異常の波”の“収束”によって株間の違いも小さくなり、ES細胞化していくというリプログラミング機構の一端が明らかになりました(PLoS Genetics 7(5): e1002085. 2011)。

これらの結果はiPS細胞の医療応用における安全性や細胞評価、規格化への応用に繋がる研究です。ヒトiPS細胞および幹細胞のエピジェネティクス研究とそれらの成果を元に動物iPS細胞の細胞評価、規格化の基盤構築を行います。