太陽電池や液晶パネルなどに広く用いられるZnO薄膜の光学物性

- 山本哲也、碇 哲雄、他8名

反応性プラズマ蒸着法によるGa添加酸化亜鉛透明導電膜

機能材料 2004年9月 p.44-54 - 山本哲也、碇 哲雄、他6名

世界初、酸化亜鉛で透明導電膜の大型化に成功

月刊ディスプレー 2004年6月 p.70-74

解説は次の雑誌をみて下さい。

図をクリックしたら大きな図面が出ます

酸化亜鉛(ZnO)に関する研究は実際の応用も多岐にわたる事から近年精力的に行われている。特に最近は種々の光電子デバイスに不可欠の透明電極として、材料の価格や資源量が希有されるITOに取って変わろうとしている。しかしながら、この様な多くの研究成果に関わらず、まだ格子欠陥自体の存在やその物性的解釈ができていない。特に、真性欠陥である酸素空孔が電極として応用するために不可欠なドーパント不純物にどのような影響を与えるのかと言った点が十分に理解されていない。更に電気抵抗についてもその電子散乱機構についてさえ諸説があり、研究方針も実際のデバイスに使用することに主眼がおかれて、今後の更なる開発に際して明確な目標が見えてきていない。

そこで、実用的応用の観点から新開発した反応性プラズマ法により作製されたZnO或いは、GZO(GaをドープしたZnO)についてPPTS実験を行い、酸素空孔や不純物準位に関して新らしい事実を発見した。図にその代表例として、non-doped試料の室温におけるPPTSスペクトルを示す。試料作製時の酸素流量をパラメーターとして描いている。(欧州材料学会シンポジウムEMRS2004で発表)

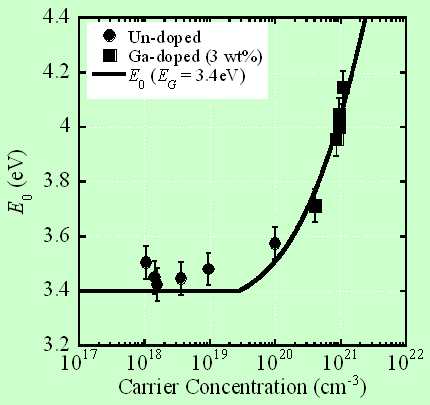

Gaをドープしキャリア濃度を増やしRPD法で作製したZnO薄膜について、更に実験を進めた。そして、光励起キャリアの無発光再結合によって生じるPPT信号スペクトルを解析し、酸素空孔に依ると見られる低エネルギー側信号の同定を行い、更にバンド端を決めることが出来た。バンド端がキャリア濃度の増加と共に増加することについては、Burstein-Moss effectとBand-Gap-Narrowingを考慮した理論計算結果により旨く解釈できることを示した。この結果から、縮退した半導体では通常困難であるFermiエネルギーの決定がPPT測定によって解明される事が判った。

K. Sakai, T. Kakeno, T. Ikari, S. Shirakata, T. Sakemi, K. Awai and T. Yamamoto, J. Appl. Phys., 99, 0435081 (2006)

戻る