2008/2/2 宮崎で発見されたキンチャクダイ科の一種Centropyge abei Allen, Young & Colin, 2006

田中宏幸1

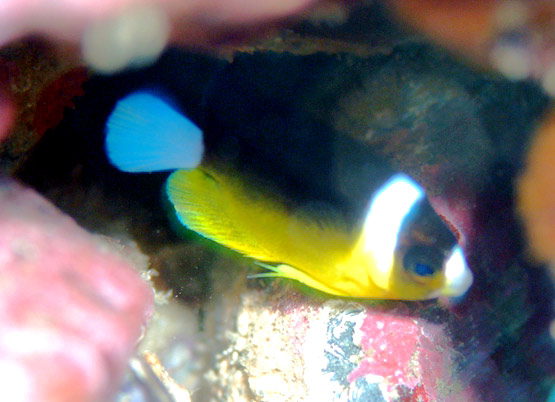

図1 Centropyge abei、幼魚。全長 25-30

mm。水深 5

m。延岡市。太田慶子氏撮影。

要約:偶然に我が国でも発見された深海性のキンチャクダイの仲間を紹介する。インドネシアやパラオのかなり深い海にしか居ないとされてきた

Centropyge abei が宮崎の海でも撮影された。全長は

125 mm に達するが延岡で発見された個体は全長わずか

25-30 mm しかなく、しかもその水深はわずか

5 m であった。

2001 年に潜水艦でパラオ諸島を調査中、水深

110-155 m の海域で発見されたものが本種の最初の記録である。その後

2005 年 4 月にインドネシアのスラウェシ島北端に位置するメナド南東部沖の水深

120 m を潜水中に、フォーレスト・ヤング氏により捕獲されたものが完模式標本(体長

90.8 mm)となった。メナドでは転石地帯の傾斜面で発見・採集され、その水温は摂氏

21-22 度であった。この場所で他に見られたキンチャクダイ科の仲間はアブラヤッコ(Centropyge tibicen)及び未知のタテジマヤッコ(Genicanthus)属(未採集)の2種類だけであった。一方パラオでは水温が摂氏

17-22 度で、40 回に及ぶ潜水艦による探索中に

8 回、単独あるいは番(つがい)で観察されたがいずれも採集は出来なかった。パラオのこの水深ではキンチャクダイの仲間としては他にシテンヤッコ(Apolemichthys

trimaculatus)のみが見られた(Allen,

et al., 2006)。

2006 年

12 月に宮崎県延岡市で地元のダイヴァー高橋勝栄氏が水深

5 m で発見した個体は当初チリメンヤッコ(Chaetodontoplus mesoleucus)と考えられ、彼のホームページ上で写真が公開された。その後度々ゲスト・ダイヴァーらが観察し撮影を繰り返していた。翌

2007 年の 3 月、その写真を見た屋久島の友人でダイヴァー、原崎森氏から私宛に‘見慣れないキンチャクダイが発見されたが、知っているか?’と尋ねてきた。その写真を見て驚いた私は、早速高橋氏に‘チリメンヤッコではなく記載されたばかりの

Centropyge abei だ!’と伝えた。相前後して彼に報せたという別のアクアリストも居たそうだ。彼は非常に驚いた様子で、それ以降ホームページ上で盛んに書き込みを始めた。同時に私は記載者のジェラルド・アレン博士、フォーレスト・ヤング氏及びパトリック・コリン博士に報せ、その他キンチャクダイ科の研究論文を出版したオアフ島のリチャード・パイル博士他にも連絡した。アレンもパイルも、そしてジョーン・ランドール博士も大変驚き、瀬能宏博士からは‘本種に間違いなさそうだが、個体の採集及び同定が必要である’との意見が寄せられた(以上、各博士からの私信、同年

3 月)。早速、高橋氏にはその旨を告げた。

この個体は延岡市の海岸の内湾、水深

5 m 付近の転石地帯で数名のダイヴァーによってしばらく観察され続けたが、惜しくも同年

5 月 3 日のメールで、誰も観る事が出来なくなったと報せてきた(高橋勝栄氏、私信)。更なる潜水調査を依頼したがその後姿を消した様子で、それを最後にこれまで一切の報告が無い。延岡の海は太平洋に面し、黒潮の暖流が流れ込むダイヴィング・スポットとして脚光を浴びてきている場所である。宮崎大学の岩槻幸雄教授から‘熱帯深海性の魚種は時として暖かい海域の浅瀬に姿を現す’と示唆された(私信、2008

年 1 月)。

アレンらは‘頭部の後ろにある白い帯はむしろ

Chaetodontoplus 属に特徴的で、他にも形態学的また色彩面でキンチャクダイ(Chaetodontoplus)属やシテンヤッコ(Apolemichthys)属との共通点もあり、純粋な

Centropyge 属とは合致しない点も見られ亜種のレベルも考慮したが、現時点では便宜的に

Centropyge 属の種とする。現在パイルが本個体を再度精査中であり、将来は別の属に含まれる可能性もある‘と述べた(Allen,

et al., 2006)。その後パイル自身から’Apolemichthys 属に最も近い印象を受ける‘との情報を得た(私信、2007

年 12 月)。

その後ヤップ島(マリアナ諸島)の魚類学者で友人のブライアン・グリーン氏から‘115 m付近を潜水中に75 mm 及び

125 mm の 2 個体を発見し採集した。水温は摂氏

12-15 度だった。日本へ送るから買わないか?’との連絡を受けた(私信、2007

年 5 月)。同時にこれらの個体の写真が送られた。我が国の業者を紹介したところ、とてつもない値段が付いたので諦めざるを得なかった。その後その

2 個体は死んでしまったと聞いたが、パイルは 2007 年の春に自ら採集しワイキキ水族館へ送った(チャールズ・デルビーク氏私信、2007

年 12 月)。グリーンの話ではヤップの深海では普通に観察され、また

2006 年にサモアの深海でも発見されていたと言う(私信、2007

年 5 月)。

学名

Centropyge abei は環境水族館アクアマリンふくしま館長の安部義孝氏に因んで与えられた。これまでに記録のある海域はパラオ諸島、インドネシア(メナド)、ヤップ島、サモア諸島、及び宮崎県延岡市のみである。現在は太平洋に分散する種類とされるが、実際には恐らく東南アジアを含む太平洋の深海に広く分布し、将来は各海域から報告されるものと期待する。全長は

130 mm 以上に達するものと思われる。我が国では標本が得られておらず、未だ和名は与えられていない。

Centropyge

属に含まれるものは 10 cm 内外の小型種が多く、また本属はキンチャクダイ科の中で最も多くの種類を含む。2008

年 4 月現在登録されているものには以下の種類があり、それらの大部分は東南アジアから西部太平洋に棲息する。C. acanthops (Norman, 1922) 及び C. flavicauda Fraser-Brunner,

1933 は C. fisheri と同一種とされた

(Pyle, 2003; Randall, 2005)。また C. woodheadi Kuiter, 1998(珊瑚海、ソロモン諸島、フィジー、サモア、トンガ)は

Randall & Carlson (2000) により C. heraldi と同一種とみなされた。既に述べた通り

C. abei は属名が変更される可能性がある。今後も深海からの未知の種の発見や分布域の塗り替えが予想される。

Centropyge abei Allen,

Young & Colin, 2006 西部太平洋

C. argi Woods

& Kanazawa, 1951 西部大西洋

C. aurantia Randall

& Wass, 1974 中~西部太平洋

C.

aurantonotus Burgess,

1974 南部カリブ海

C.

bicolor (Bloch, 1787) 東南アジア~西部太平洋

C.

bispinosa (Gunther,

1860) 東アフリカ沿岸~西部太平洋

C.

colini Smith-Vaniz

& Randall, 1974 南東部インド洋~南西部太平洋

C.

debelius Pyle, 1990 モーリシャス島、レユニオン、アルダブラ諸島

C. eibli Klausewitz,

1963 東部インド洋~西オーストラリア

C. ferrugata Randall

& Burgess, 1972 南日本、台湾、フィリピン、パラオ

C. fisheri Snyder,

1904 東アフリカ沿岸~オマーン~南西部太平洋

C. flavipectoralis Randall

& Klausewitz, 1977 モルディヴ諸島、スリ・ランカ、アンダマン海

C.

flavissima (Cuvier,

1831) 西部太平洋、ココス=キーリング諸島、クリスマス島

C. heraldi Woods

& Schultz, 1953 西~南部太平洋

C. hotumatua

Randall & Caldwell, 1973 中南部太平洋

C. interrupta (Tanaka,

1918) 南日本、ハワイ諸島

C. joculator Smith-Vaniz

& Randall, 1974 ココス=キーリング諸島、クリスマス島

C. loriculus

(Gunther, 1874) 中西部太平洋

C. multicolor Randall

& Wass, 1974 中~南西部太平洋

C. multispinis (Playfair

& Gunther, 1867) 紅海、北部インド洋

C. nahackyi Kosaki,

1989 ジョーンストン島、ハワイ諸島

C. narcosis Pyle

& Randall, 1992 クック諸島

C. nigriocellus Woods

& Schultz, 1953 中西部太平洋

C. nox

(Bleeker, 1853) 西部太平洋

C. potteri

(Jordan & Mets, 1912) ハワイ諸島、ジョーンストン島

C. resplendens Lubbock

& Sankey, 1975 アセンション島

C. shepardi Randall

& Yasuda, 1979 南日本~マリアナ諸島

C. tibicen

(Cuvier, 1831) 東南アジア~西部太平洋

C. vrolikii

(Bleeker, 1853) 東部インド洋~西部太平洋

謝辞

本稿を書くにあたり貴重な写真や情報を寄せて頂いた高橋勝栄氏(延岡マリンサービス)、ゲスト・ダイヴァーの太田慶子氏、渡辺好一氏、岩永知佐子氏(以上、宮崎県)、Gerald

R. Allen 博士(西オーストラリア)、Charles

Delbeek 氏(ワイキキ水族館)、Brian

Greene 氏(ヤップ島)、原崎森氏(屋久島ダイヴィングサービス・森と海)、Richard

L. Pyle 博士(オアフ島)、John

E. Randall 博士(オアフ島)、瀬能宏博士(神奈川県立科学博物館・生命の星・地球)、及びお忙しい中本稿の校正を引き受けて下さった岩槻幸雄教授(宮崎大学農学部生物環境科学科水産科学講座魚類学研究室)には深く感謝申し上げる。

参考文献

Allen, G., F. Young & P. L. Colin, 2006. -Centropyge abei, a new species of

deep-dwelling angelfish (Pomacanthidae) from Sulawesi, Indonesia.

aqua, Journal of Ichthyology and Aquatic

Biology. 11 (1) : 13-18.

Pyle, R., 2003. -A systematic treatment of the

reef-fish family Pomacanthidae (Pisces: Perciformes). ⅹⅴ

+ 422 pp. PhD thesis, University of Hawai’i,

Honolulu.

Randall, J. E., 2005. -Reef & Shore Fishes of the South Pacific. University of Hawaii

Press. 707 pp.

Randall, J. E. & B. A. Carlson, 2000. -The Pygmy

Angelfish Centropyge woodheadi

Kuiter, 1998, a junior synonym of C.

heraldi Woods & Schultz, 1953. aqua,

Journal of Ichthyology and Aquatic Biology. 4 (1) : 1-4.

Wolanski, E., P. L. Colin, J. Naithani, E.

Deleersnijder & Y. Golbuu, 2004. -Large amplitude, leaky, island-generated,

internal waves around Palau.

Micronesica. Estuarine, Coastal and Shelf

Science, 60 : 705-716.

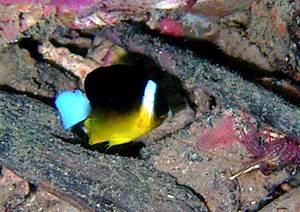

図2 Centropyge abei、幼魚、同一個体。延岡市。渡辺好一氏撮影(左)、岩永知佐子氏撮影(右)。

図3 Centropyge abei、ヤップ島で発見された個体。水深約

115 m。Brian Greene 氏撮影。

図4 Centropyge

abei、未成魚。全長 75 mm。ヤップ島。水槽写真。Brian

Greene 氏撮影。

図5 Centropyge abei、成魚。Richard

Pyle 博士により捕獲された個体。Waikiki 水族館(オアフ島)。Charles

Delbeek 氏撮影。

1田中宏幸:宮崎市神宮在住の開業医、53歳

連絡先;cirrhilabrus@msn.com