Office2007の場合

「挿入」→「縦棒」→「2-D縦棒」をクリックする。クリックすると、グラフが完成する。

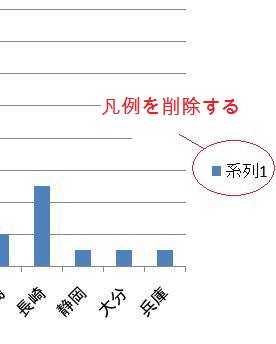

以下の手順で図を完成させる。

- 凡例を削除する。凡例上で右クリック→「削除」で削除を行う

- X軸のラベルを入れる。グラフを選択し、「レイアウト」→「軸ラベル」→「主横軸ラベル」(縦軸の場合は「主縦軸ラベル」)→「軸ラベルを軸の下に配置」→「都道府県」と入力する

- Y軸のラベルを入れる。グラフを選択し、「レイアウト」→「軸ラベル」→「主縦軸ラベル」→「軸ラベルを回転」→「人数(人)」と入力する。

- 軸の説明(都道府県名)の配置を変更する。X軸を右クリック→「軸の書式設定」→「配置」→「文字列の方向」→「縦書き」

|