今年2回目のタイ出張です(2025年11月20日から25日)。

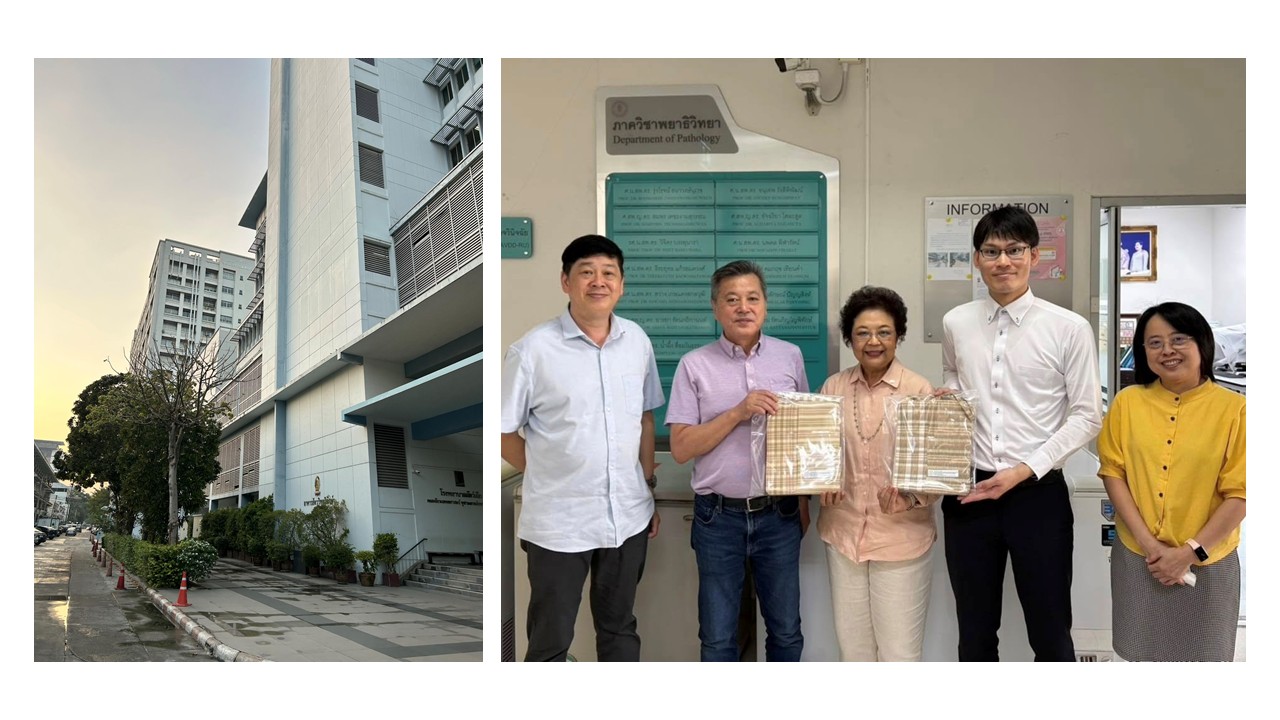

まず、20日カセサート大学および21日マヒドン大学獣医学部を訪問し、施設視察および共同研究に関する意見交換を行いました。その後、24および25日タイの獣医師会が主催する国際学会ICVS2025に参加しました。初日はカセサート大学獣医学部にお邪魔しました。

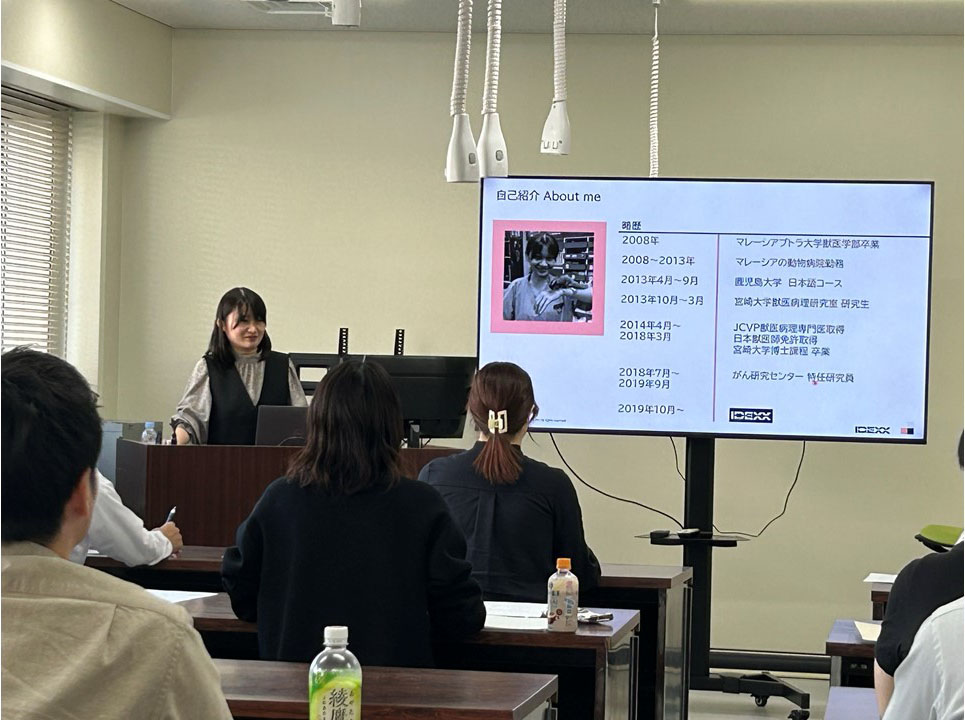

対応していただいた先生は薬理学科のAksorn Saengtienchai先生(右)と病理学科のKannika Siripattarapravat先生(左)です。1時間程度、カセサート大学の教育システム、交換留学および共同研究に向けた協議を行い、その後施設をご紹介頂きました。

その時の様子は、カセサート大学獣医学部のFacebookでもご紹介頂きました。ご興味があればご覧下さい。

カセサート大学には10の学部、5つの動物病院、2つの診断施設、2つの実験動物施設があります。獣医学部の教育システムは、6年制で、全学生が研究室に所属することなく、講義、実習を学びます。1学年約100名の学生で、4年進級前にCBT、5年修了時に国家試験を受験します。卒業後の進路としては、小動物臨床に携わる学生が多いようです。現在、カセサート大学では、オーストラリアの獣医学教育認証を取得するため、新たなカリキュラムも動いており、特に臨床実習では学生をグループごとにわけ、各科目を4か月連続して学習する方式をとっているようです。

協議後に、施設見学をさせて頂きました。

まず、動物病院です。9階建てで、規模が大きかったです。チュラロンコーン大学と同じで各階ごとに専門の科が入っていました。こちらの建物の他にもう一つ古い病院もあるようです。

病院には、毎日400から500症例の動物が来院し、20もの診察室で診療を行っています。また、写真のように猫専用の診察室もありました。猫は神経質な動物なので診療室を別にしているとのことです。

2階には、外科の手術室が6部屋あり、毎日50症例前後の症例の手術を行っていました。規模感がすごいですね。写真は、CT、X線装置、MRIです。

3階では、エキゾチックの診察室、リハビリ施設、神経科、等、様々な専門科が集約されていました。エキゾチックでは、インコ、カメといった小動物であれば何でも診察するそうです。

4階には腫瘍科、循環器内科、整形外科、血液内科などがありました。こちらは血液バンクの部屋です。輸血の必要な動物のために、血液を常時保管していました。

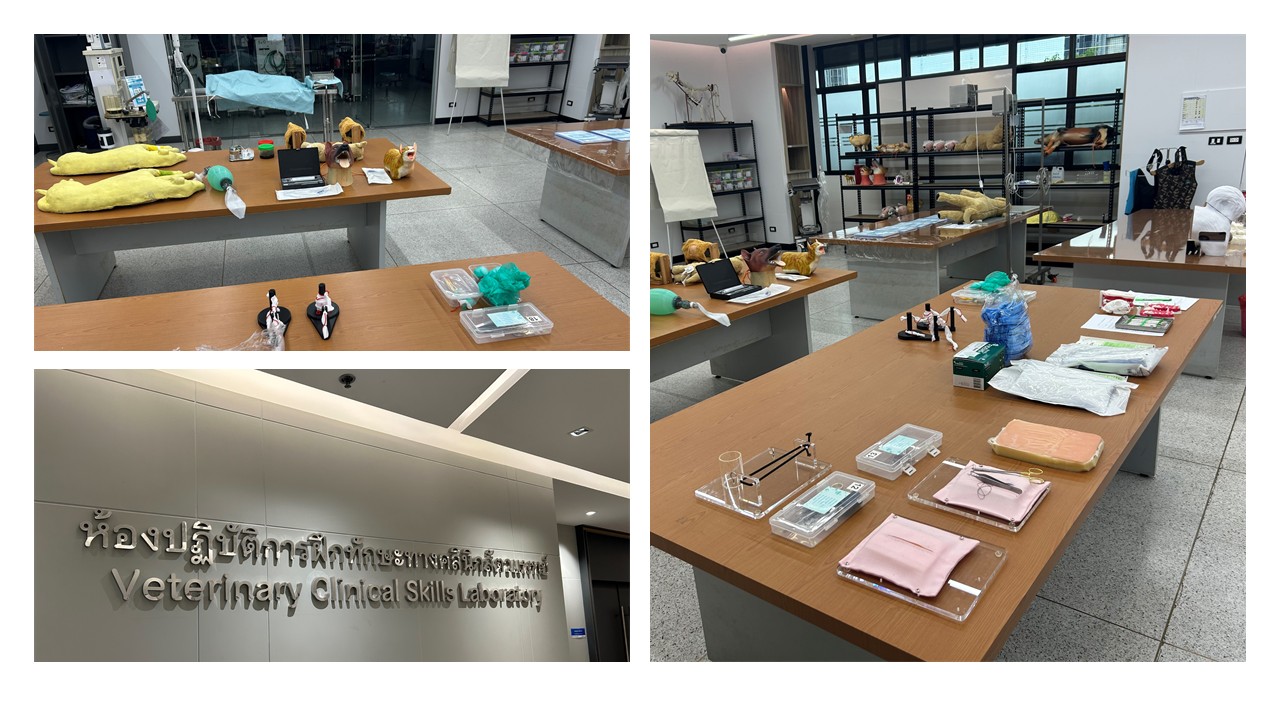

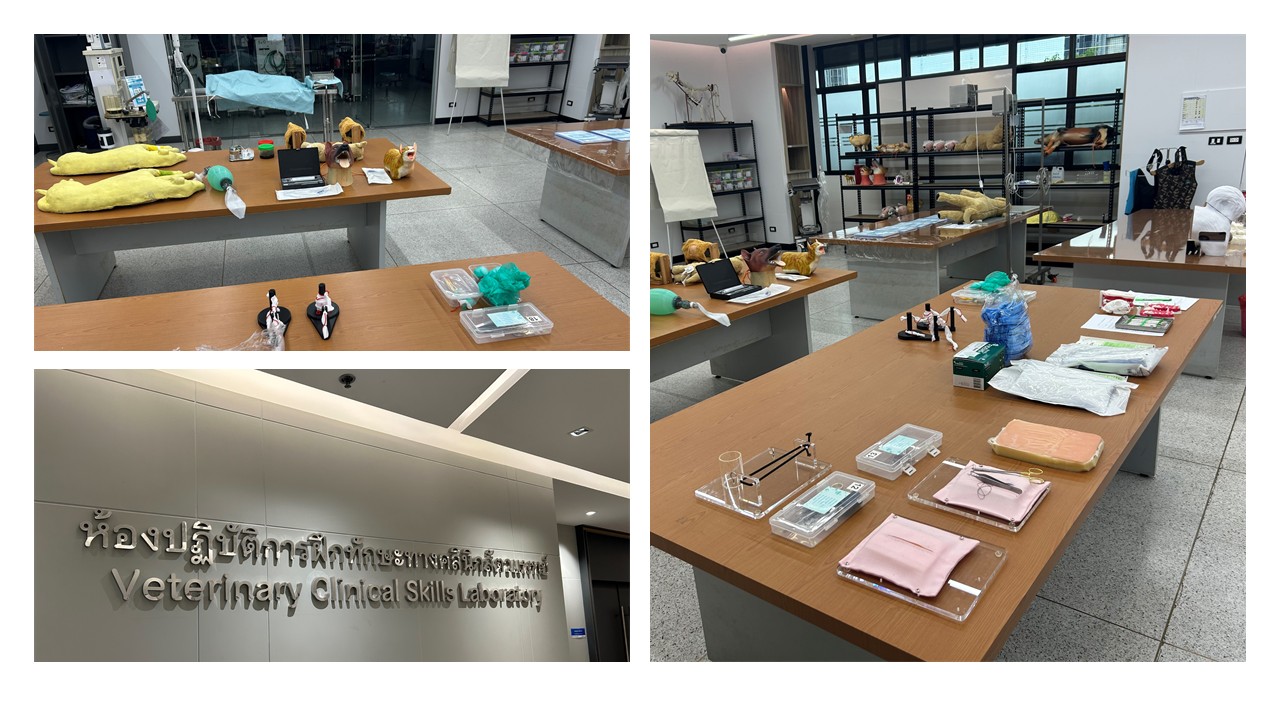

5階には、ICU(集中治療室)やCCU(循環器疾患集中治療室)といった24時間管理ができる治療室がありました。CCUでは6症例まで対応可能です。写真は、同じ階に常設されているスキルスラボです。動物の模型や縫合、採血、気管挿管等の治療に必要な技術を学生自ら学ぶことができる部屋でした。主に4年生が練習するようです。

また、救命救急センターが24時間体制で稼働していることも伺いました。

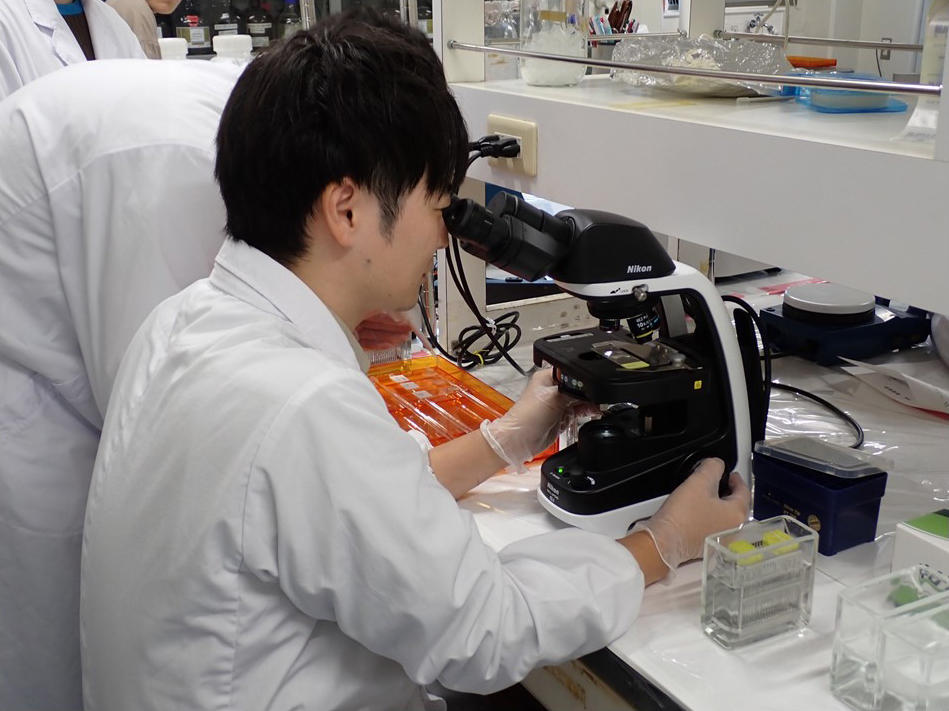

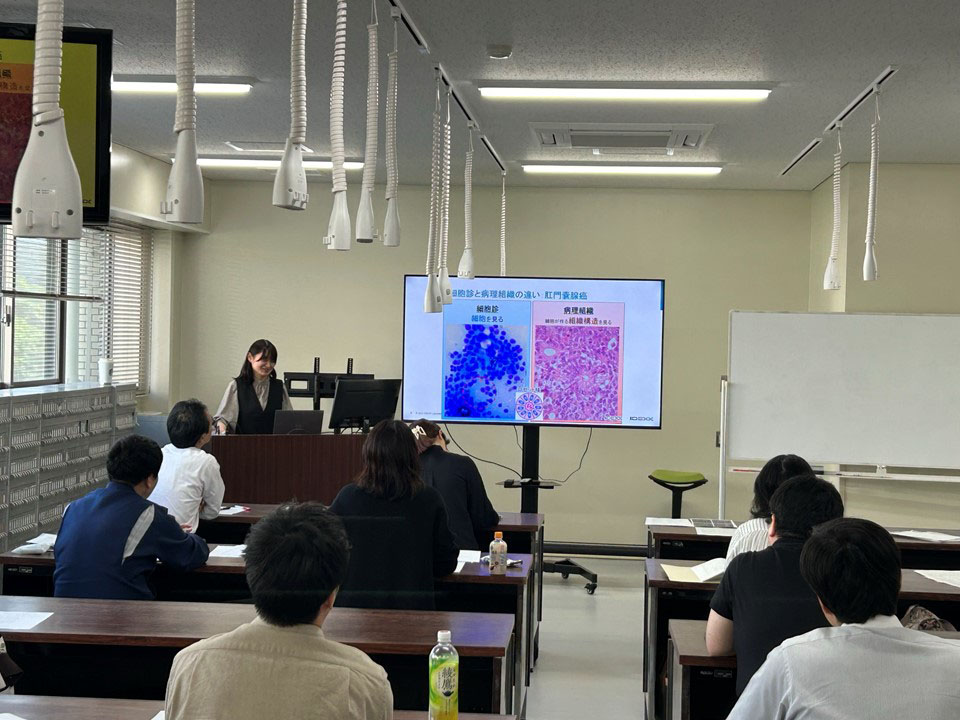

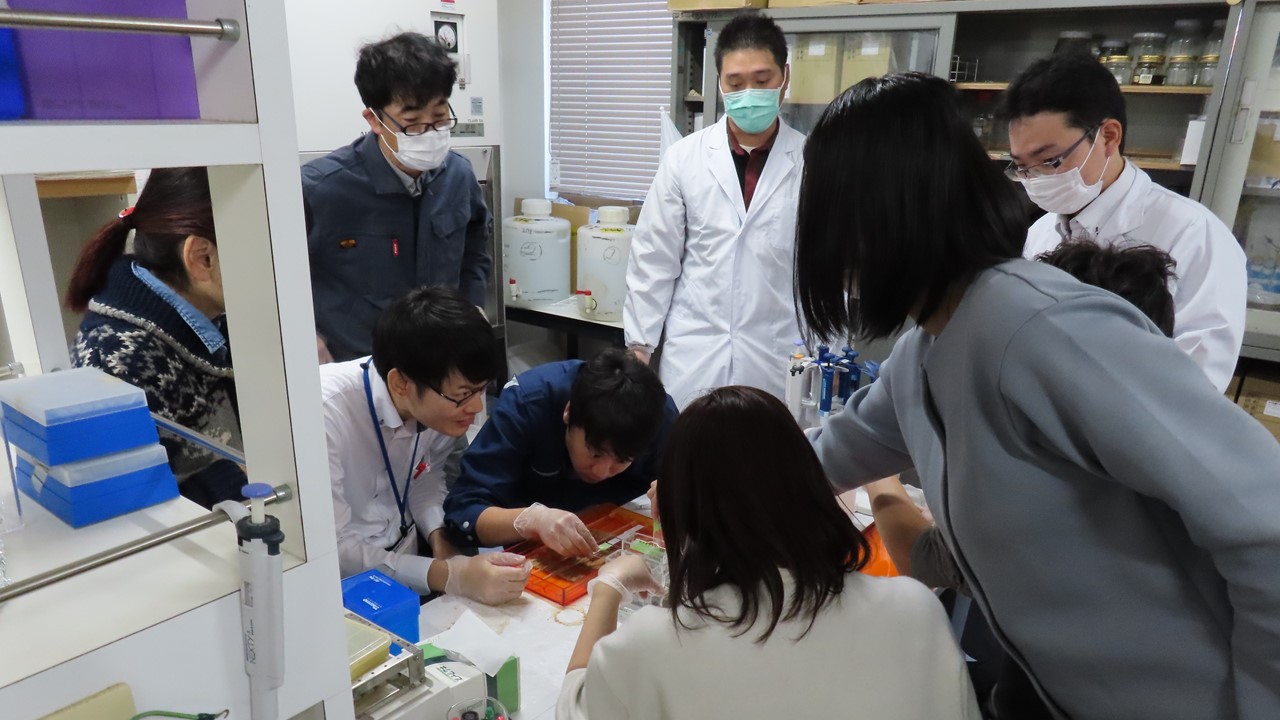

続いて、動物病院に併設している病理検査室を見学させて頂きました。写真は組織の切り出し室と組織保管エリアです。生検が1日20から40症例、細胞診が20症例、剖検が週5から7症例実施しています。圧倒的ですね。写真の組織は約1か月分ぐらいだそうです。

自動固定包埋装置、包埋器などといった高価な機器が整備されていました。包埋装置は、日本製(サクラファインテックジャパン)でした。

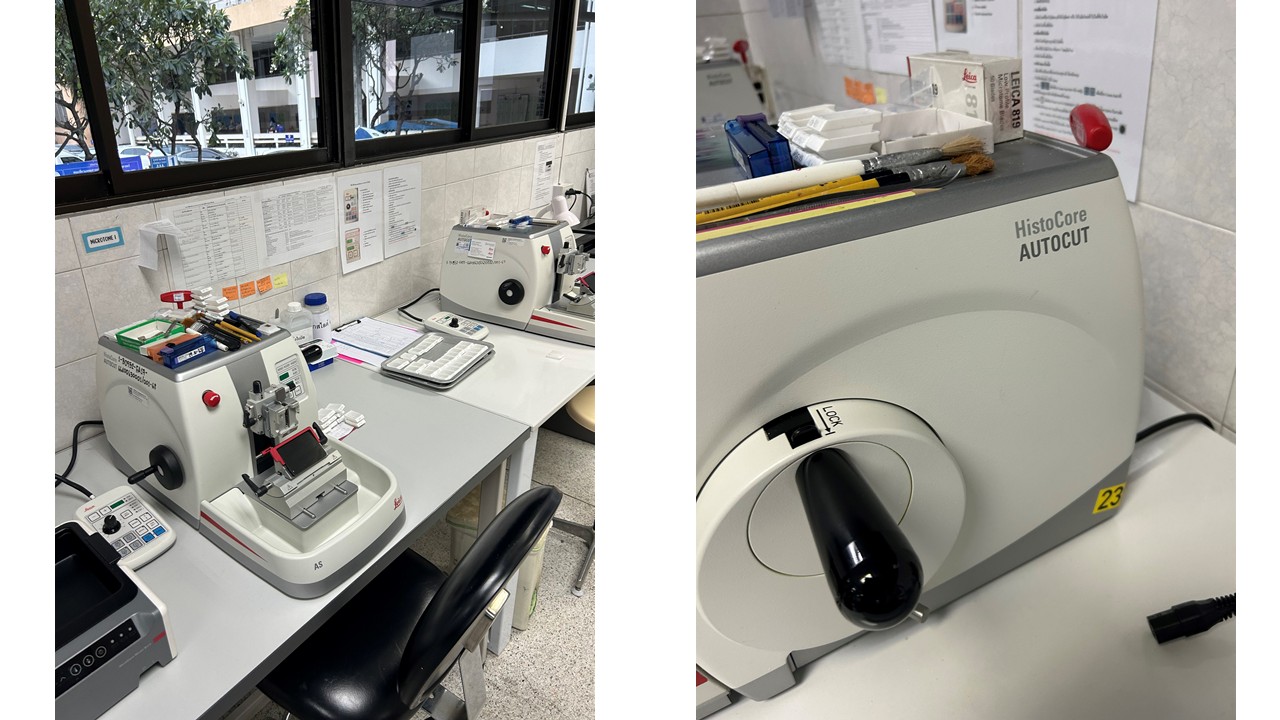

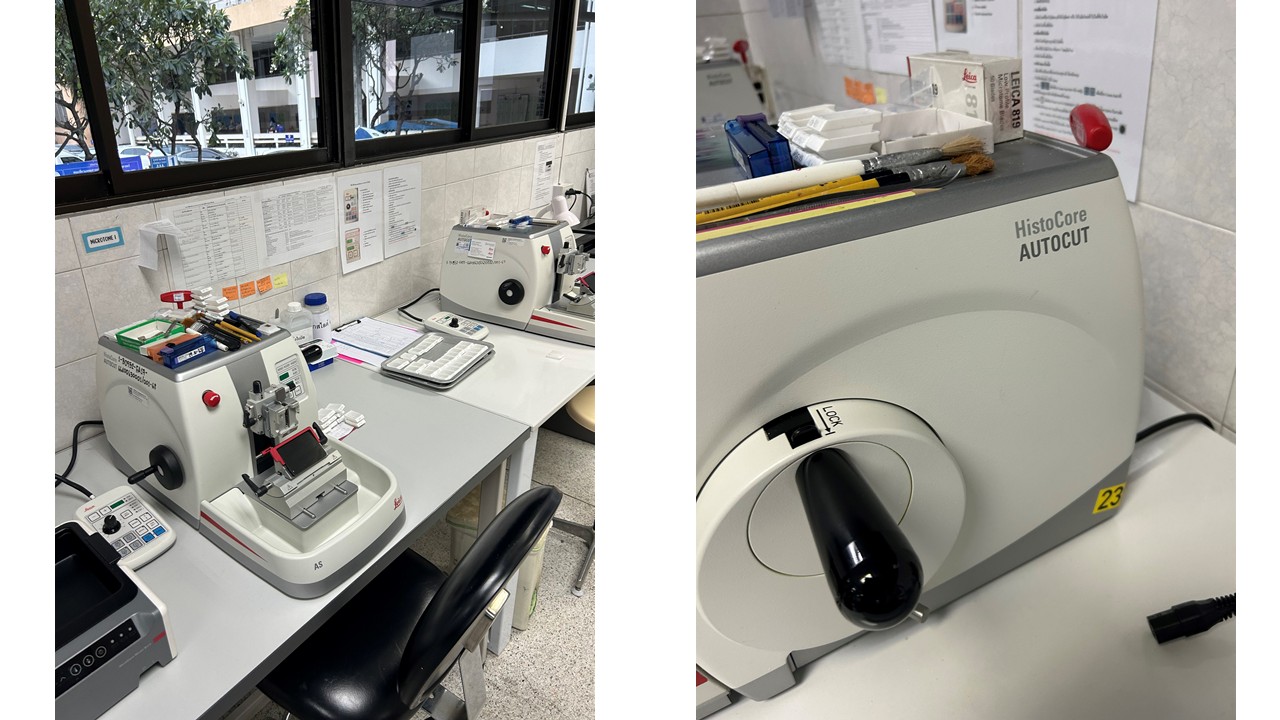

薄切器はライカの製品で回転式でした。自動薄切器もありました。

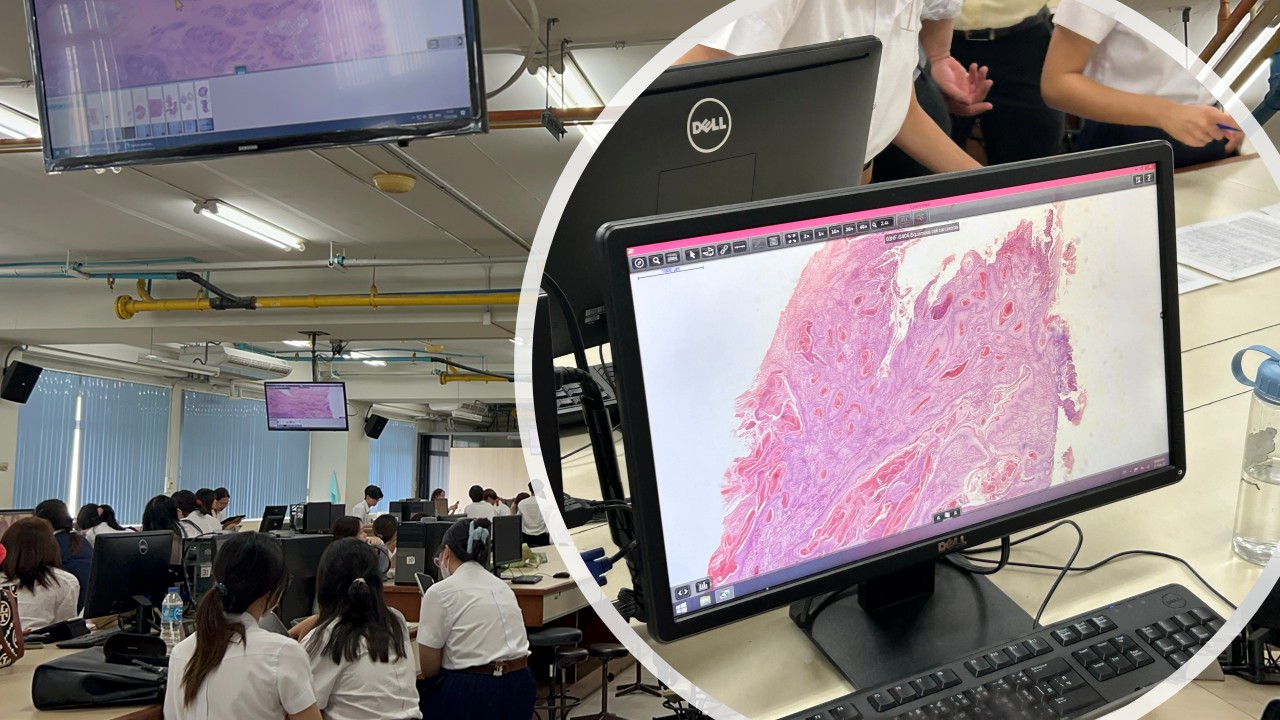

こちらはライカのクリオスタッドです。比較的新しく、術中診断もやっているようでした。右側は剖検室で、検体は手前の窓から移して切り出し箇所に運ぶスタイルでした。オリンパスのバーチャルスライドも導入されていました。個人的に感動した点といえば、動物病院のカルテに病理の結果紐付けし、臨床の先生と結果を共有できるシステムが構築されていたことです。本学にもぜひ導入してほしいですね。

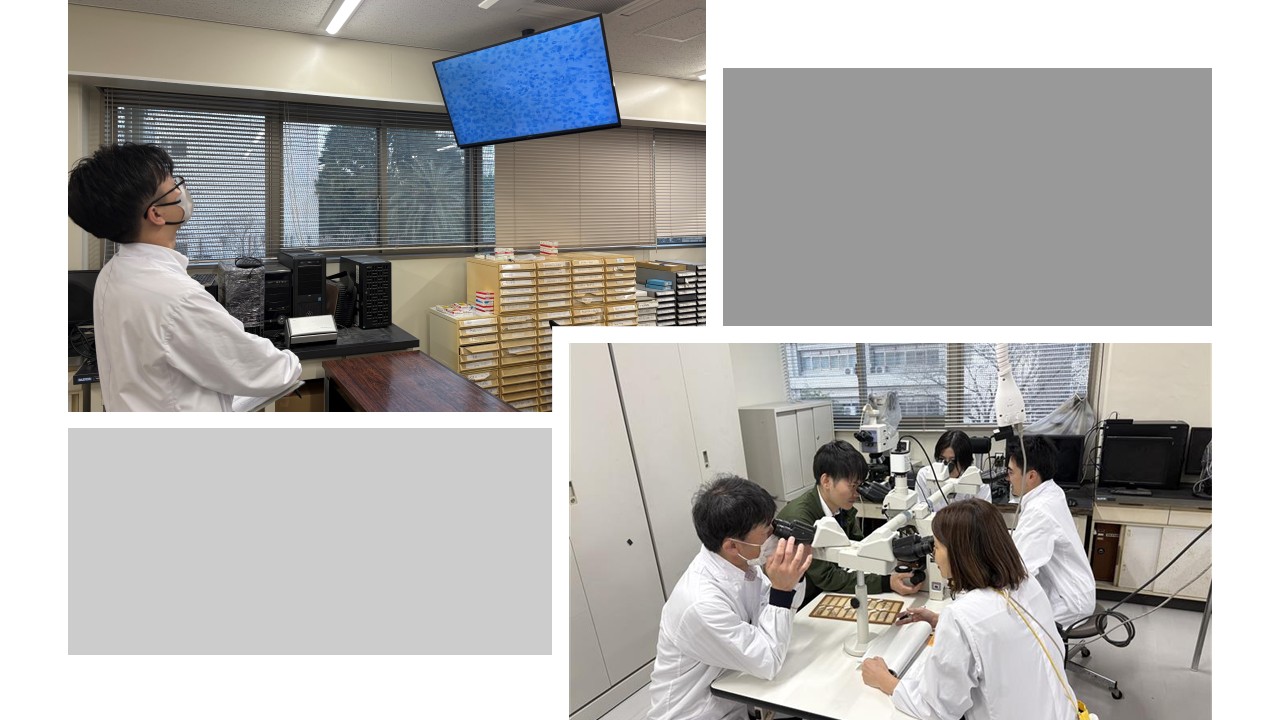

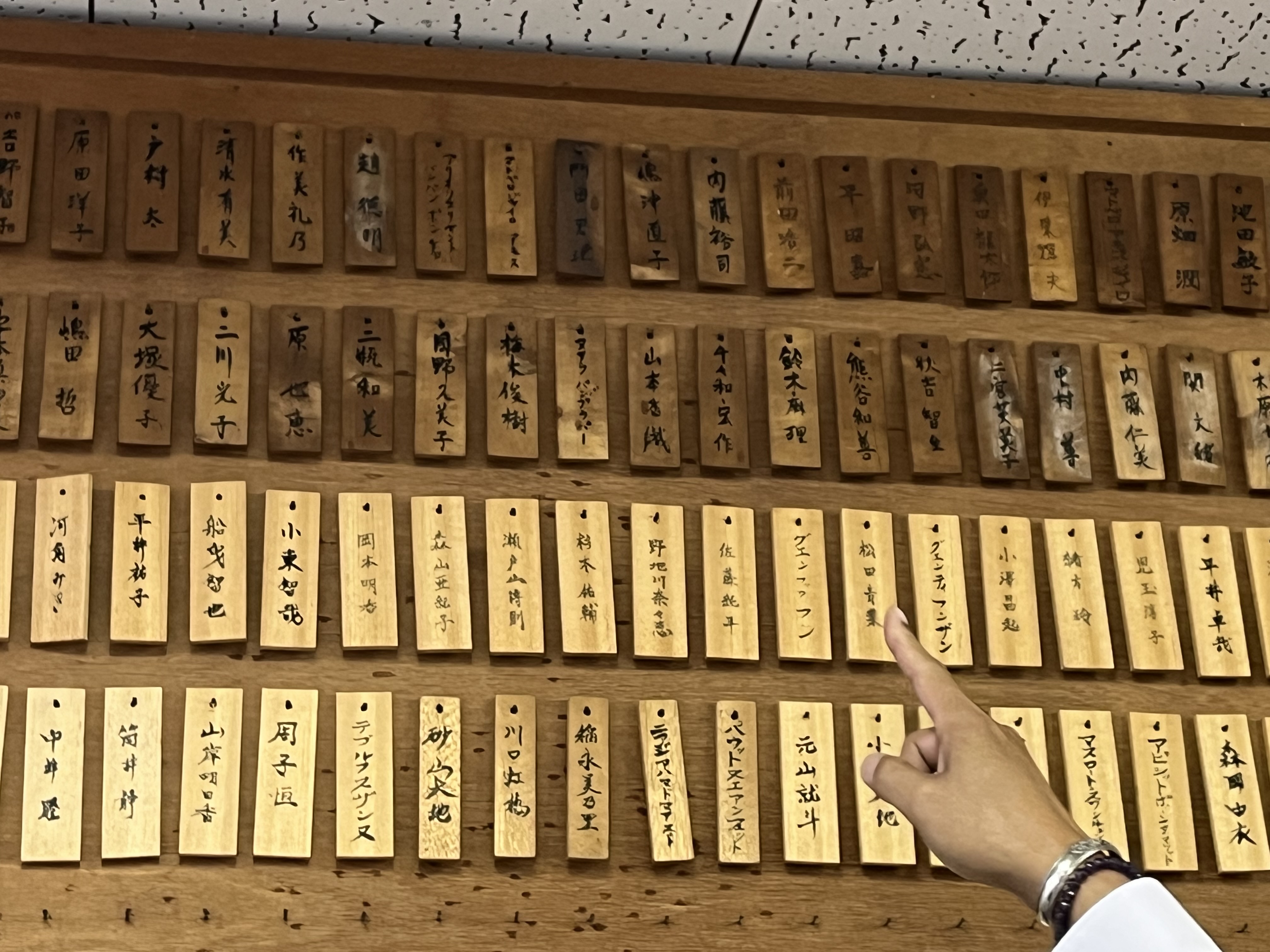

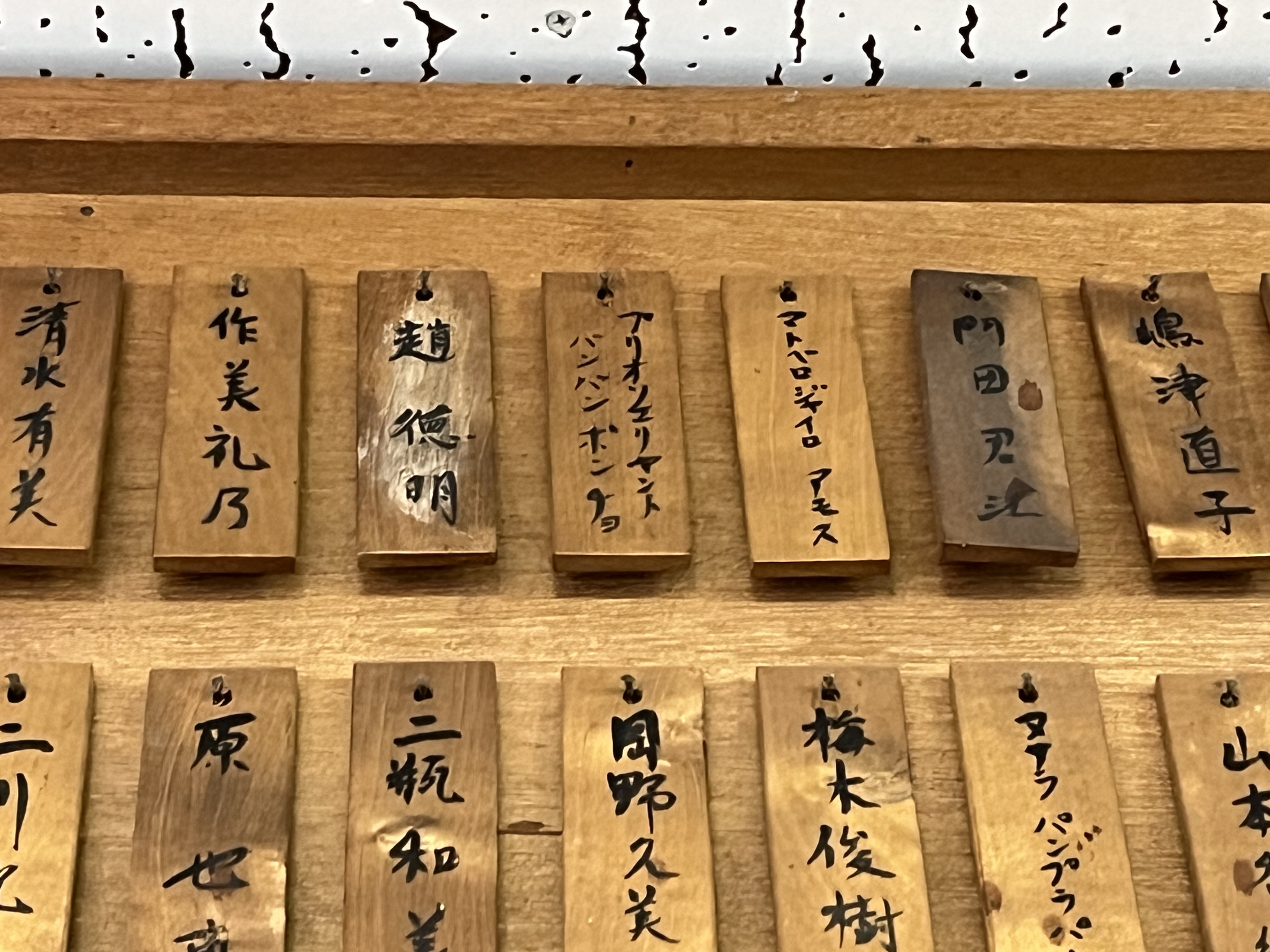

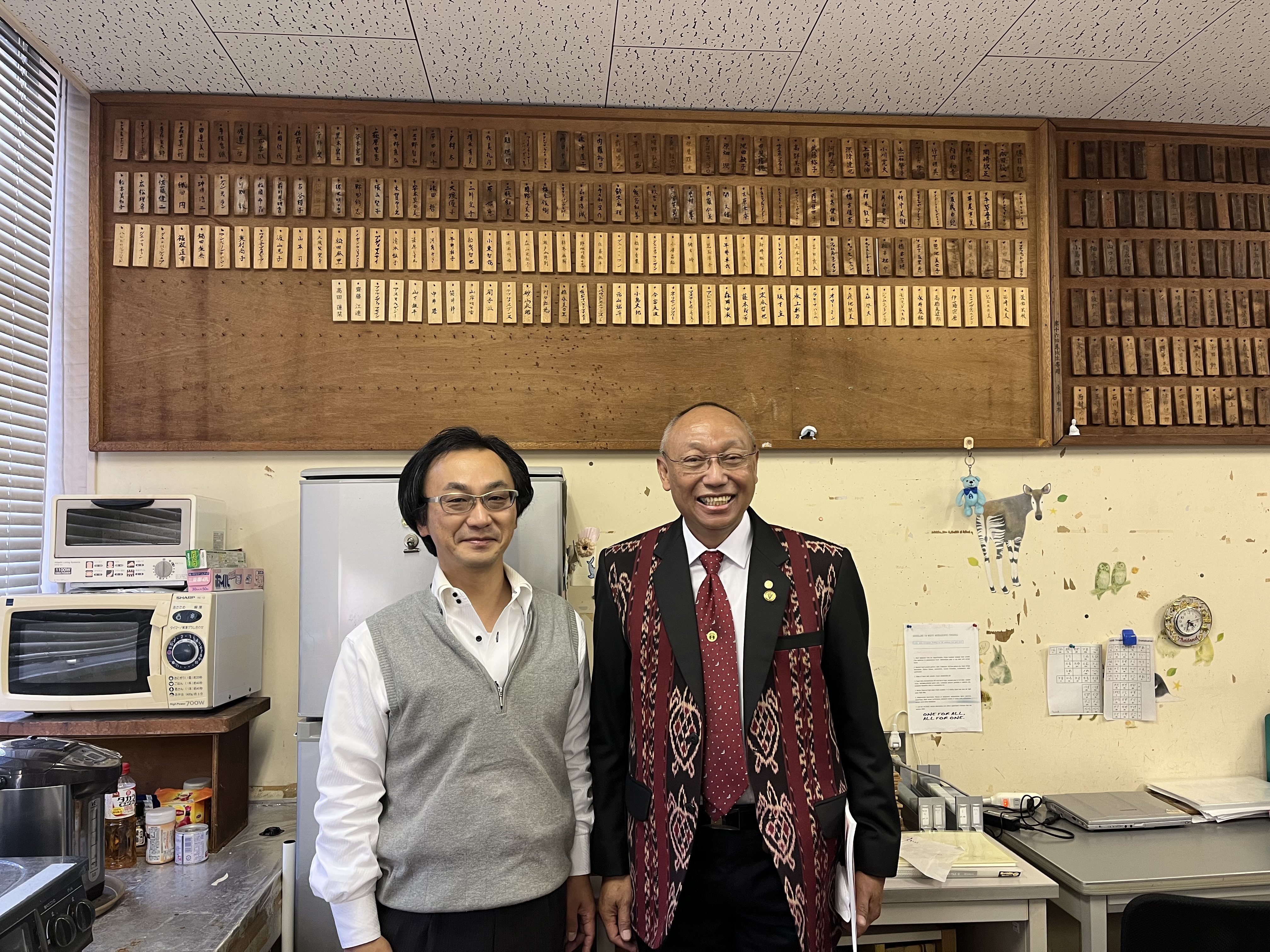

病理科は、検査室とは別の建物の6階にありまして、多くの先生が常駐していました。診断業務は基本的にこちらで行います。ここには宮崎大学の卒業生(プディ先生)が勤務されており、少しだけお話しすることができました。

最後に講義室の様子です。大型モニターの他、小型モニターも四隅に設置され、部屋の最後尾には講義内容を録画録音する装置もありました。短い時間ではありましたが、詳細にご説明頂き誠にありがとうございました。

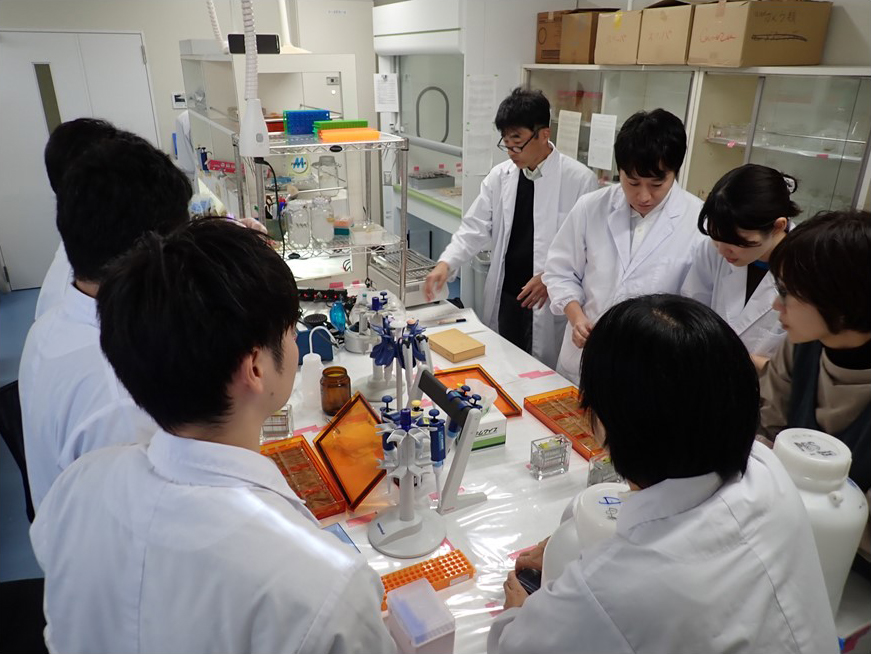

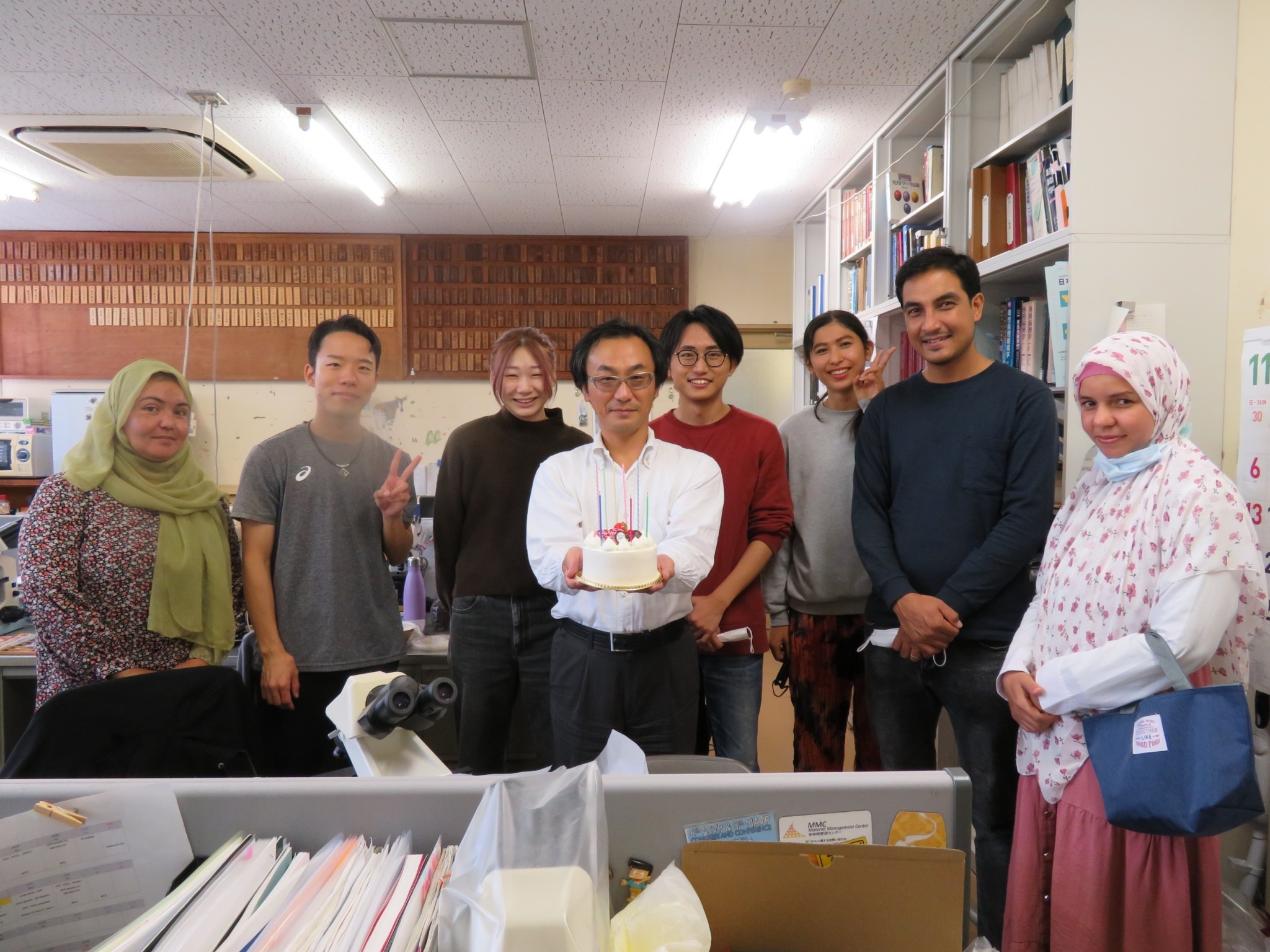

21日は、マヒドン大学獣医学部を訪問しました。実は、前回マヒドン大学を訪問した際に、交換留学の話があり、今回研究室では6年生2名を受け入れることになりました。折角の機会ですので、受入予定の学生さん(手前右)、コーディネーターの先生たちと夕食をいただきました。学生さんは日本に来ることは初めてで若干不安を感じていましたが、宮崎の良さをアピールしておきました。

写真は、食事の様子です。パパイヤのサラダ、牛肉の炒め物、グリーンカレー、飲み物にお茶をいただきました。やはり本場タイですね、とても辛かったです。本場の方がおっしゃる「スパイシー」は、日本で言う「激辛」ですので、ご注意を。

22日はマヒドン大学の先生(マックスさん)とバンコク視察?です。前回と同じく、水上マーケット、デパート(アイコンサイアム)、チャイナタウンなどに出かけました。写真は水上マーケットの様子です。

マーケットではたくさんの出店が軒を連ねており、いくつかグルメも楽しみました。写真は、ココナッツジュース、餅米のお菓子と豚肉の串焼き?です。

こちらはマーケットの様子です。豊富な品揃えで、野菜や果物も激安でした。1バーツは大体4円ぐらいのレートです。

チャイナタウンの壮大なアートです。5階建ての建物の外壁に描かれていました。どうやってかいたのでしょうか?

こちらはデパートでの様子です。一番驚いたのが、ワニ肉の専門店。リーズナブルでしたが、勇気が無く挑戦できませんでした。右は豚の血が入ったタイのラーメンです。少しピリ辛ですが、おいしかったです。

24日および25日は、タイの獣医師会主催の国際学会に参加しました。私はSFTSに関する講演の依頼があり、スピーカーとして招待していただきました。大変光栄ですね。発表前日には参加者の懇親会があり、湖の横のテラス席でビュッフェをいただきました。会話が全て英語で大変でした(笑)。

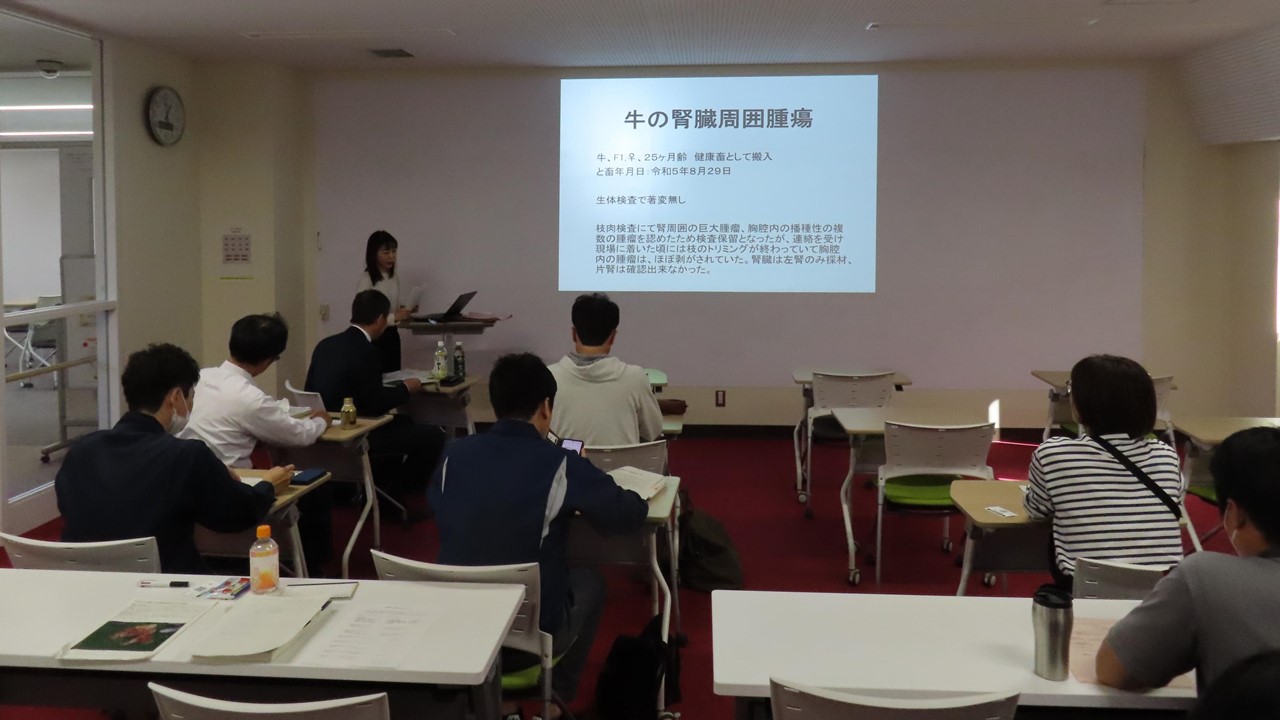

私の発表は25日でした。アジアを含めてヒト・猫・犬のSFTSの実情を病理所見なども交えながら英語で説明しました。タイでは、ヒトと猫の症例が少数報告されるだけであり、さほど注目されていない様子でしたが、会場からは症例の季節性があるのか等の質問が挙がりました。

初めて国際学会で発表したので、準備から発表までとても苦労しましたが、良い経験ができました。会場は100人規模の部屋で、のびのびと発表させて頂きました。

今回は単身で発表してきましたが、ラボの卒業生でチュラロンコーン大学のアチャリア先生にも会うことができました。実は、先生に会うのはこれが3回目で、先生は私のことを覚えているのか不安でしたが、しっかり覚えてくれて嬉しかったです。このつながりは大切にしたいものです。

他に、狂犬病、アフリカ豚熱といったホットな発表もあり、学会自体とても有意義なものでした。

今回のタイ出張をとおして、様々な経験やつながりを新たに作ることができました。これから留学生の受入や共同研究などにつなげていきたいと思います。

最後に、今回の訪問でお世話になりましたカセサート大学、マヒドン大学の教職員、学生、そしてタイ獣医師会の皆様に厚く御礼申し上げます。